Page Index

地方において、工芸はこの先、いま以上に価値を発揮する秘めた宝になると思う。自然、風土から発展した仕事を、どう変換し、文化として昇華させるのか。

新たな視点と手法で実践する人たちがいる。

この連載ではその現場を見にいくとともに、この先、いかに工芸の新たな価値を見出していけるのか、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

友禅、西陣織などの艶やかな着物には、人の目を惹く華やかさがある。だがその着物をつくる絹糸がどこからくるのか。お蚕が出す糸でできていることに思いを馳せる人は少ないのではないだろうか。

着物を日常的に着る人はほんとうに少なくなった。ところがシルクの需要は減るどころか増えているという。下着や布団などの繊維だけでなく、化粧品、栄養食…と用途は広がっているためだそうだ。

それでも国内の養蚕農家は、高齢化と、新規参入の難しさから減り続けている。このままいけば養蚕農家はなくなってしまう。お蚕から糸をつくる蚕糸には古くからの歴史があり、さまざまな糸をつくってきた文化がある。また今は海外から安価に買える繭や絹糸も、そうした国々が経済的に豊かになれば、入手できなくなるかもしれない。そんな状況を危惧し、国内の養蚕を廃れさせたくないと考える一人の農家がいる。豊かな糸の文化を残すために。アシザワ養蚕の芦澤洋平さんは、何とか蚕糸の仕事をつないでいこうと働きかけている。

「蚕糸の日」決起会

2024年3月4日。東京・農林水産省のある会場には80名近くの人が集まった。会は「蚕糸の日」決起会。発起人には、アシザワ養蚕の芦澤さんをはじめ、大日本蚕糸会、碓氷製糸(株)など、関連業界の方々が名を連ねるが、最初に声をかけたのは芦澤さんだった。

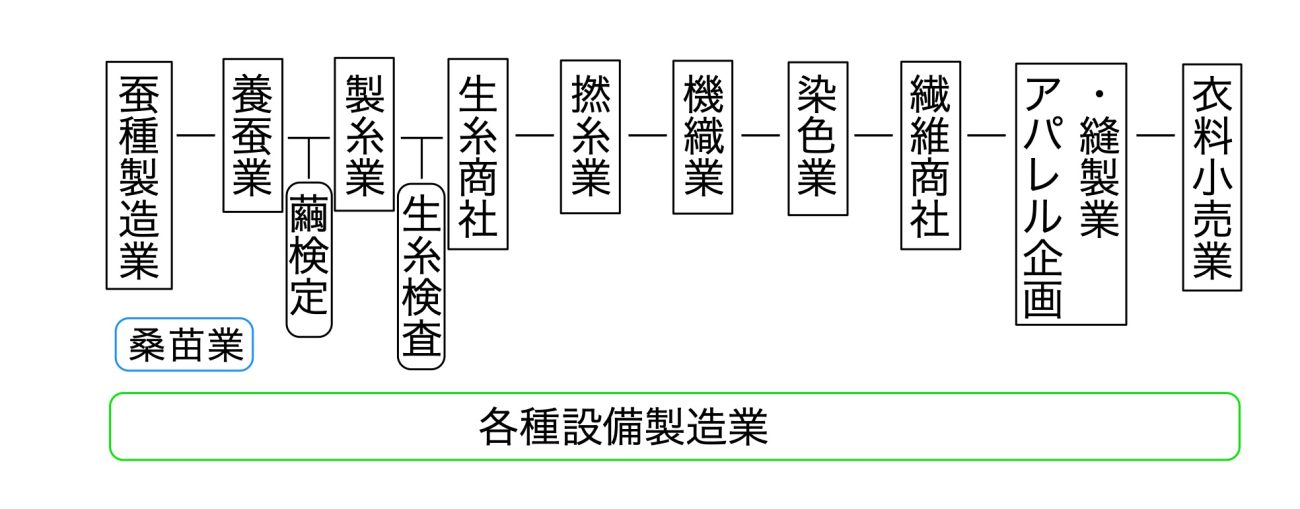

まず示されたのは業界関係図。蚕の卵を提供する蚕種から、衣服ができるまでを示したフロー図でもある。

「蚕糸の日決起会2024・まとめ資料」(提供:芦澤さん)を参照に作成

絹はお蚕の出す糸からできている。着物になるまでには、お蚕の卵を育てる蚕種、お蚕を育てる養蚕、製糸、撚糸……といくつもの工程を経て、着物などの衣服ができる。繊維になるまでにもいくつもの仕事があって、それぞれに関わる人たちがいる。

国産繭の生産量と養蚕農家の数をみると、2000年に1244トンあった生産量は2023年時点で45トンに。養蚕農家は2000年に3280軒だったのが、2023年には146軒にまで減った。この傾向が5年続くと、2028年には生産量20トン、65戸になる予測だという。

現在、国内の絹製品を成す国産生糸の割合は、たったの0.16%。残りの99.84%が海外の繭・製糸で生産されている。それも、国産の繭は海外産と同等の金額(kg 1100円程度)では生産価格を下回ってしまうため、3000円前後は市町村や第日本蚕糸会からの補助を受けて成立している。

それでも、絹製品が高値で売れるのに対して、原料の繭にはそれに見合った額が支払われていないということだろうか。蚕糸の会決起会では、印象的な場面があった。

「アポなし商談寸劇」のワンシーン。琴の絃には、本来やわらかな絹糸が使われる。絹弦メーカーに、「もしもし」と電話をかけるポーズで芦澤さんが声をかける。

「複数の養蚕家がつくった繭からの弦づくりと、それを使った和楽器の演奏会を行いませんか? 音が違いますよ。実現したら、面白いと思うんです…ご関心はありませんか?」「いいですね、企画は可能です」

「農林水産省さんは、こういう取り組みがあったら応援していただけますか?」「はい、もちろん」「ではみなさん、演奏会、実現できたら、いらしてくださいますか?」大勢の人が手を挙げた。

最後にもう一つ、と絹弦メーカーに問いかける芦澤さん。

「お願いなのですが、この企画が実現したら、養蚕家にも、演奏家に支払う謝礼と同じ額を支払うことを、ご検討いただけないでしょうか?」

一瞬、会場は静まりかえった。そして、盛大な拍手が起こった——。

日本の養蚕

養蚕の歴史は古い。日本でも弥生時代初期には、すでに養蚕が行われていたらしい。そして、絹の重要性について、ある書籍では冒頭にこう書かれている。

「一匹の虫が作る生糸、そしてその生糸で織った絹が、政治や外交に係わり、一国の経済を支え、文化の形成に与かり、応用と基礎の学問を促し、かつ文化人類学の諸課題を提供し、またときには戦争の原因にまでなったといえば、いささか誇張ではないかと思われるかもしれないが、しかしこれらは、いずれも事実である。つまり絹や生糸はそれほどまでに、人間の社会と深く係わってきた」(『ものと人間の文化史・絹』より)

国内での生糸(蚕がつくる繭からとれる繊維)の生産のピークは1934年(昭和9年)。大正時代には、国策としてかなりの割合が輸出されていた。そのあと戦後のピークが1969年で、1975年頃から2000年頃にかけて生産量が激減している。

数少ない、量産できる養蚕農家

アシザワ養蚕は山梨県巨摩郡で150年続く養蚕農家である。国内では残り少ない、最大20万頭を飼うことができる量産型の農家だ。年間で1500キロほどの繭を生産できる。

(※お蚕は家畜として扱われているため、「匹」ではなく「頭」で数える)

夏の暑い一日、アシザワ養蚕を訪れた。飼育場には、2メートル×30メートルほどの台の上に桑の葉が積まれ、あちこちにお蚕が吸い付くようにして葉を食んでいた。

お蚕は、小さい方から1齢、2齢と数え、脱皮をくりかえしながら徐々に大きくなって5齢になって繭をつくる。芦澤さんが説明してくれる。

「いま、ここにいるのは3齢のお蚕さんです。3日ほどで脱皮して4齢になります。4齢の期間は少し長くて4日前後でまた脱皮を迎えて5齢に。孵化から繭をつくり始めるまでに約25日~28日ほどでしょうか」

お蚕を育てるのは、おもに桑の葉が伸びる5〜10月。35度を超える暑さでは、蚕も弱ってしまうそうで、真夏の暑い時期は飼育する数を減らす。

聞いて驚いたのは、お蚕は遠くまで餌を求めて移動したりしないということだ。ほとんど目が見えず明暗がわかるほどで、目の前まで桑をもっていかなければ食べることができない。シルクを得るために人によって家畜化され、野生では生きられない。ずいぶんな宿命を負わされた生き物だなという気がした。

「うちではすぐ近くに、3ヘクタールの桑畑をもっていて、今朝も朝6時から桑を刈りに行きました。日に2回刈って、与えるのは日に3回。いまはセミの声にかき消されて聞こえませんが、静かな時は、葉を食む音がサワサワサワサワ…と聞こえます」

体は小さいのに、お蚕は想像以上に大食いで、養蚕農家の仕事の大部分は、桑の葉を与えるのに費やされる。お蚕は桑の葉を食べ続けて大きくなる。

国産の絹がなくなるとどうなる?

芦澤洋平さんは、次男。家業とはいえ、なぜ養蚕を仕事として選んだのだろう。

「もともと動物は好きで、稼業を振り返ってみると面白そうだなと思って。やる人がいなくて、希少じゃないですか。もう製造されていない機械がほとんどなので、これだけの規模を揃えるのは難しいしもったいない。この設備を生かさない手はないと思いました」

芦澤さんのところでは最大20万頭のお蚕を一度に飼うことができる。その4割は絹糸にするため製糸会社に卸されるが、6割はシルクパウダーとして販売する。その方が効率がよく、糸だけでやっていくのは厳しい。安価な輸入品との価格差が大きく、助成金をもってしてもぎりぎりやっていける数字ではない。

それでも、100%シルクパウダーにしようとは思わないのは、「蚕糸には蚕種、製糸などさまざまな立場の人たちが関わっていて、養蚕農家だけ救われてもだめだから」と芦澤さんはいう。

そもそも国産の絹糸がなくなると、何が困るのだろう?

一つは海外から手に入らなくなるリスク。入手できなければ絹の着物はもうつくることができなくなる。

さらに国内で繭が手に入らなければ、多種多様な糸をつくる試行がしにくくなり、面白くなくなります、と芦澤さんは話した。

「ものの原料に近いところで選択肢をもつほど、クリエイティブなことができます」

国産の生の繭がなければ、すべてが乾燥繭になってしまい、今ほど光沢のある糸はつくることができないと話す糸関係者もいた。平たくいえば、多彩な糸をつくる手段を失うということだろう。

「養蚕農家の中でもパウダーの話は10年前ぐらいから出ていたんです。でも多くの農家はそちらに手を出しませんでした。養蚕をやってきた人たちからすると、繭を糸にしないなんて考えられない。せっかくいい糸にできる繭を切るなんて、ということですね。それはある意味では自信だと思うし、誇りでもあると思います。だから僕も、6割はパウダーにしていますが、100%そちらに振り切ることはやっぱりできないんです」

ある林業家がせっかく立派な樹を育てたのに、お金になるからといってチップにしてしまうには葛藤があると聞いたことがある。それに似た話かもしれない。

お蚕さんとの約束

そしてもう一つ、芦澤さんはこんな話を聞かせてくれた。

「6000年前から今まで、人はお蚕を育ててきました。その間に何が起きたかというと、絹織物の売買のためにシルクロードができ、お金を交換する必要性が生まれます。言語、文化を超えて人は交流し、人間社会が広がってきたわけですよね。それはつまりシルクの元になる、お蚕のおかげだったと言ってもいい。お蚕さんが人間の発展を促してくれたという不思議ですね」

これだけ日本で養蚕を続けることが困難でも、芦澤さんが諦めたくない、このまま辞めるてしまうのは悔しいと感じるのはなぜなのだろう。

お蚕は自分で生きることをやめて人間に託したのだと芦澤さんは言う。

「人間が桑の葉を持ってきてあげないとお蚕さんは生きられません。遺伝子をつないでいけない。ある意味、生命のサイクルを委託しているわけですよね。 僕はこれ、ある種の約束に近いものだと思うんです。今年も来年もちゃんと育てるから、活用させてくださいって。そんな関係が6000年も続いてきた。だからそこには、人がお蚕さんを育て続ける義務というか約束があると思うんです。

アシザワ養蚕も150年続いてきて、その間に何億頭のお蚕を殺してきました。その責任がある。だから人の都合で売れないから、稼げないからとやめるのは、僕は情けないし、申し訳ない。お蚕さんに対する裏切り行為というと言い過ぎかもしれないけど、やっちゃいけない約束違反に思えるんです」

ほかの生き物の命を奪って人間が活用してきたのは、なにもお蚕に限った話ではないけれど、自分たちの暮らしがほかの命を犠牲にした上に成り立っていることを、肌で感じて知っている人の言葉に聞こえた。直接お蚕と接する現場にいなければ、理解し難い感情かもしれない。

そして、芦澤さん自身、まだまだ国内の養蚕もやりようがある、と考えている。きっとお蚕さんと人の関係性を、今の時代にアップデートすることはできる。100%糸にする養蚕のみで専業は難しいかもしれないが、兼業で小さな規模の「ミニマム養蚕」を増やし、芦澤さんのところで一括で売ることができればいい、という案はその一つ。国産シルクで、着物ではなく、現代の人々に身近な衣料をつくる選択肢もある。最近はシルクのインナーやガウンなど肌にふれるものが増えている。糸にする以外の繭の販路も、もっと検討すべきだろう。

着物のような美しいものが人の心を打つとき、その背後には、道具や材料をつくる多くの人たちの仕事がある。養蚕に欠かせない蚕種や桑の苗をつくる農家も重要な役割を果たしているが、いずれの分野も、従事者は教えるほどしか残っていない。

糸以外でもシルク産業を経済的に成り立たせること、それと同時に蚕糸の文化を守る。養蚕の世界では、いまその両輪が求められているのかもしれない。