Page Index

このシリーズでは、海外から見た日本文化について、さまざまな分野のプロフェッショナルに語っていただきます。これまでの出版活動を通じて出会った人々です。

伝統や文化の表層を一皮めくり、その先に未知の空間が広がることを期待しつつ……。

1976年岐阜県生まれ、ブルックリン在住。絵画を中心に、彫刻やインスタレーションを発表。アジアとヨーロッパ、古代と現代、具象と抽象といった両極の要素を有機的に結びつけて再構築し、異文化間での自身の経験や情報化の中で移ろう現代社会の姿を反映した作品を制作。新宿東口駅前広場の《花尾》など、パブリックアートも手がける。

撮影:Fumihiko Sugino (2024)

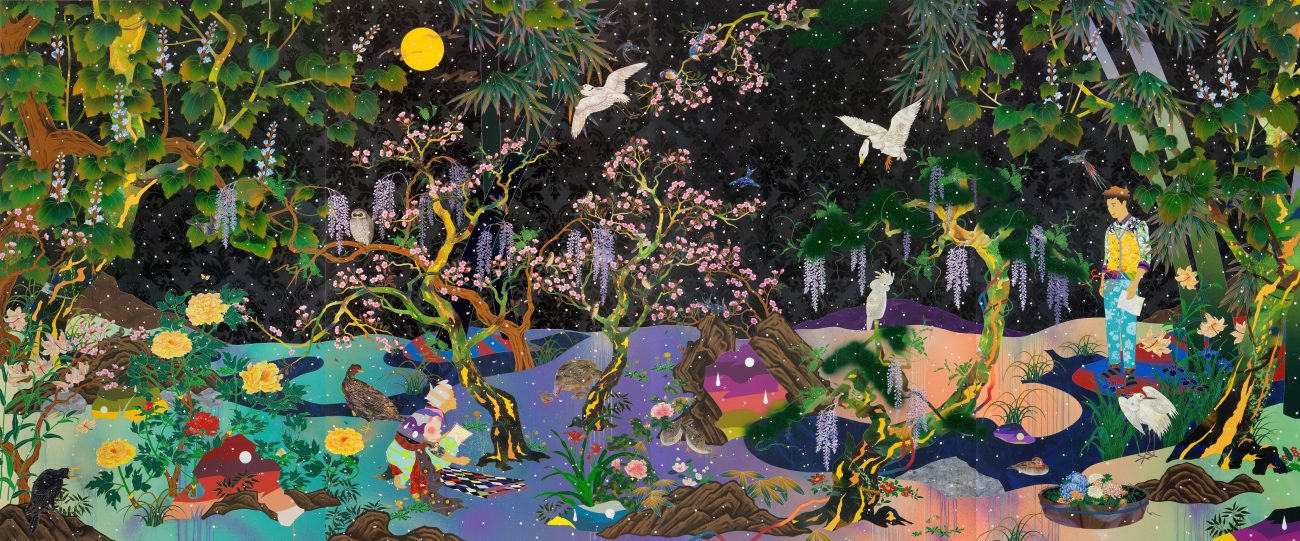

2024年、ヴェネツィア・ビエンナーレの会期に合わせて同地で発表された〈Fictional Landscapes(仮想風景)〉と名づけられた日本人の絵画が、美術界にひとつの衝撃をもたらした。日本の絵巻と現代アートが融合し、観る者に劇的な鑑賞体験を与えるその作品の作者は、ニューヨークを拠点にグローバルな活躍を見せる現代美術家・松山智一さんである。この展覧会は、何世紀にもわたり絵画の歴史の中心を担ってきたイタリアで、絵画表現にはまだ可能性があることを、荘厳なインスタレーションで示したのである。

ヴェネツィアに先立つこと半年、このシリーズは、青森の弘前れんが倉庫で開かれた松山さんの個展で発表されている。その際に、作家自身が「雪月花のとき」という邦題をつけたように、一連の絵画には日本や東洋の美意識やモチーフが、ふんだんに描かれている。鮮やかな色彩の衣装を身に纏った現代的な人物の背景に、梅花や桜木、くの字に並んで飛ぶチドリ、青海波や雪華など、日本人になじみの文様や意匠があちらこちらに仕込まれている。圧倒的な技術でリアルかつ緻密に描かれた背景や人物が生み出す「仮想の現実」は、作品のスケールの大きさとともに観る者に没入感を与え、若者を中心に広い支持を集めている。

その松山智一さんが、2025年3月から東京で初めて展覧会を開催することになった。一時帰国された際に、日本の美意識と現代における継承の可能性についてきいてみた。

ヴェネツィア・ビエンナーレの会期に合わせてアルセナーレで開催された個展は、横幅3〜6mの大規模な絵画が並ぶ圧巻のインスタレーションで注目を浴びた

出会い

初めてお会いしたのは、2024年の12月のことである。会合場所に指定された建物を探して麻布ヒルズの広大な敷地をうろうろしていたら、公園のなかで上を見たり下を見たり、謎めいた行動をとる男性に遭遇。人違いを覚悟で声をかけたら、にっこりと「怪しげでしたか。ここに野外彫刻を据えられないか、場所を見ていたんです」と笑顔で答えてくれた。

いくつになっても、相手がだれであっても初対面は緊張する。世界的に活躍するアーティストとなればなおさらだが、とにかく肩の力の抜けた、気さくで礼儀正しい(私からすると)若者であった。後に知ったのだが、人を安心させる雰囲気には、松山さんが牧師の父のもとで育ったという家庭環境も一役買っているようだ。

なぜ麻布ヒルズでお会いすることになったのかというと、松山さんが東京で初めて開く大規模な個展のカタログを、私の会社で刊行することになったからである。つまり、作家との打合せ。ただ、知り合って間もないのに、今回、速攻インタビューを申し込んだ理由は、松山さんが何げなく口にした言葉にある。

〈Fictional Landscape〉シリーズの第1作。古今東西の膨大な情報からモチーフや技法を引用する「サンプリング」の手法と、屏風絵のような世界観で注目を集めた代表作

エモーショナルな日本の美術

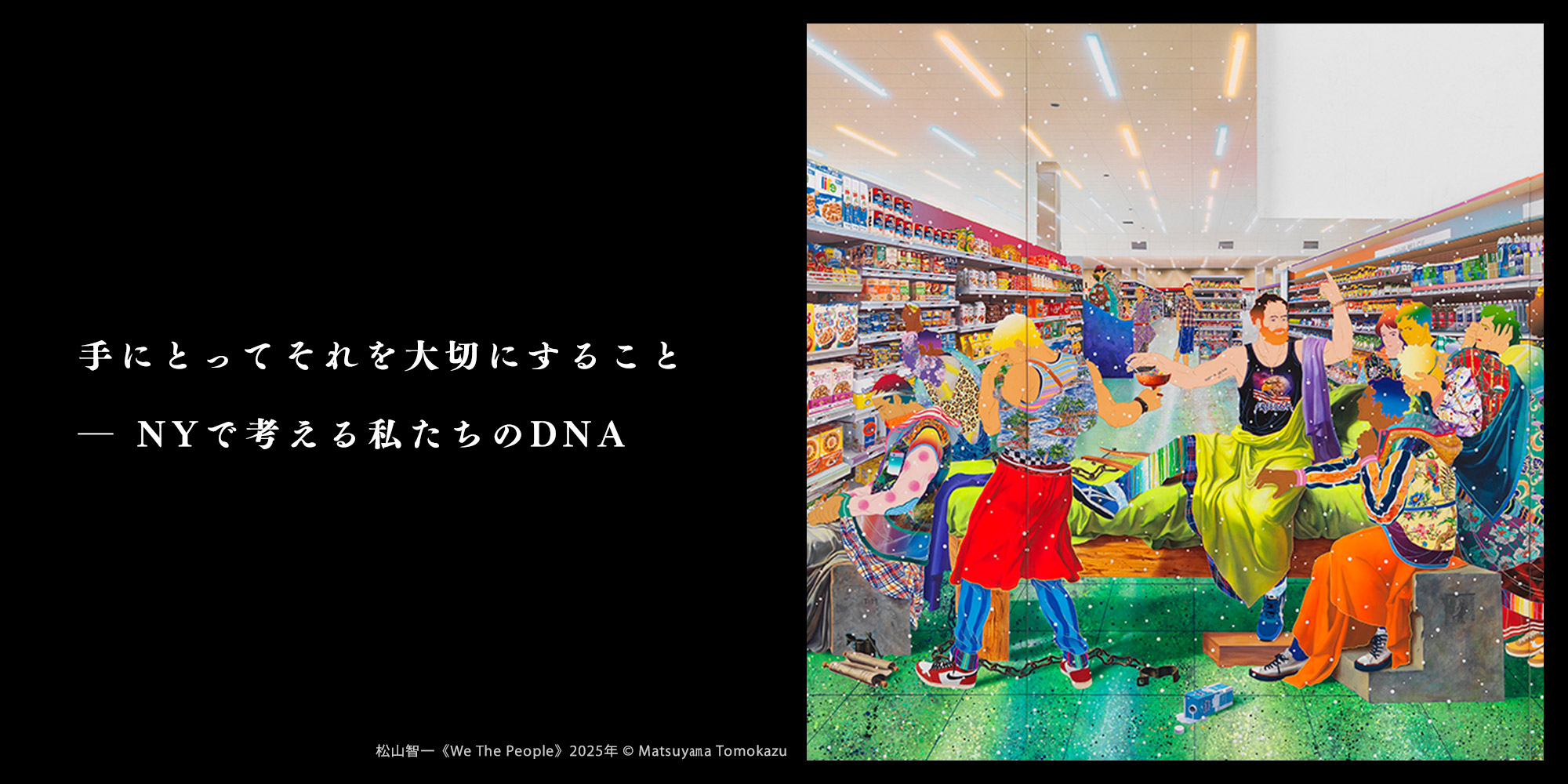

東京で発表される新シリーズ〈First Last〉は、西洋名画のシーンを引用して、現代社会に置き換えて描いたものである。例えば、ダヴィッドの《ソクラテスの死》と《マラーの死》の構図にした《We The People 》(2025年)は、スーパーマーケットを舞台に、ソクラテスは手に毒の代わりに朝食のシリアルを持ち、マラーは浴室の代わりにショッピングカートの中で横たわり、店の棚にはギラギラしたシリアルやサプリメントのパッケージが所狭しと並んでいるというもの。このシリーズについて語っていたときに、松山さんがふと「西洋美術の歴史にはプロパガンダや権威性がつきまとうし、クライアントの希望にいかに応えるかが基軸にある。ルネサンスだって、布教のために聖書のシーンをヴィジュアライズしたもの。でも、日本の場合、美術はもっとエモーショナルなんです」とつぶやいた。「エモーショナル」とはどういうことか? その場の議題からそれていたので、そのままになってしまったが、ずっと耳にのこり気になっていた。

そうこうするうちに編集作業が始まった。作品解説を読んでいたら、彼の立体彫刻には「截金(きりかね)」や「玉眼」といった日本の彫刻技法が現代的な技術で再現されていることや、絵画には冒頭で紹介したように、伝統的な意匠やモチーフが、古今東西の「記号」とともに描かれていることを知った。これって、エモーショナルに関係があるの?──やはり真意が知りたくなった。

一月後に再来日されることになり、インタビューを申し込んだところ、多忙なスケジュールにもかかわらず、快く引き受けてくださった。

ダヴィッドの《ソクラテスの死》の構図を引用し、健康被害をもたらす食品業界と不健康から富を得る製薬業界などの社会問題をアイロニカルに示唆している

Q.1 「日本美術はエモーショナル」の意味は?

松山智一

天然の素材を使ってマテリアルを創造する自由が日本の工芸にはあるため、最後まで操作できない要素が一部にありますよね。だから、人の手を超えた崇高なものもたくさんあります。いずれにしても、日本の美術、とくに工芸には日本人のDNAが色濃く表れていると思います。

つまり、日本人が最も得意とするものとは、すごく小さいものに年月をかけて、そこに魂を込めるということ。なぜ崇高に見えるのかというと、例えば漆器にしても七宝にしても、陶芸にしても、「魂を込める」から。その意味で、とってもエモーショナルと言えませんか。対して、感情を排除するというのが西洋美術の概念ですから。

僕は工芸の中でも焼き物が好きなんですが、コントロールできないところに対して、向き合う姿勢に引かれます。つまり、最後は神様に委ねるというか。

もちろん気候に合わせて温度や湿度を管理したりしますが、最後は委ねないといけないという意味でのスピリチュアリティは、我々のDNAの中にある一つの大きな言語ではないのかなと思います。

Q.2 我々のDNAにある言語ですか?

松山智一

画家の観点でいうと、紙の作品は、ヒエラルキーでカンヴァス作品の下に位置していたのが、今はそうではなくなってきています。西洋美術の歴史の中で、何百年か千年かけてやっと欧米圏でヒエラルキーが変化してきた。同じようなタイミングで欧米の美術の世界で、ラッカー(漆)や彫刻、セラミシストやスカルプターによる焼き物の立体的なオブジェクトも美術品に加えられるようになってきました。

何かこう、手にとってそれを大切にするっていう考え方、つまりモノとしての美術品ではなく、関係性としての美術が、西洋でやっと浸透し始めている感じがあります。

僕、よくアートを料理に喩えるのですが、懐石料理なら、その場に掛け軸があり、器もそれぞれの料理と一体となっていて、それらを2時間くらいかけながら味わいます。もし、料理が作品で、室内が美術館だとすると、どういう作品の見せ方をすれば、ゆっくりした時間を堪能してもらえるかを考える。その意味で、共通性を感じます。

ただ、欧米圏の人たちと違って、日本人は江戸時代の器などを日常で使いますよね。古い輪島塗など、長い年月持ちますから。その古いものを古いままにせず、つねに古いものに留めない革新性が伝統につながっている。とすると、やっぱりその革新性を常に追求していくべきだと思うんです。その上で、よりグローバルな言語をもっと意識してほしいなと思います。

Q.3 日本の工芸家にはどんな可能性が?

松山智一

今、世界中のいろいろな作家が巨大なモニュメントを、焼き物で作り出している。技術の進歩によって制作の可能性が広がるからです。だから、工芸の定義をもっと広げることが必要だと思う。

僕も領域横断的なので、立体作品を制作した時も、もともと壁画を描いていたので、その延長上にモニュメントの制作がありました。だから陶芸家が10mの作品を作ってもいいわけです。

デジタルスキャナーとデジタルプリンターがでた時、僕は画家として使えるなと思いました。文様という本来彫刻にならない言語、つまり平面的なものを立体化するということも、新しい技術を駆使して可能になります。 ですから、「工芸はこうあるべき」という思い込みを取っ払い、新しい技術を利用しながら、全く新しい表現領域を切り拓いていけばいいのではないでしょうか。日本の古いコミュニティの中では、叩かれると思うんですけど。

でも、そういう保守的な方々も、いまグローバルに興味を持ち始めているタイミングなんではないか、いや持ってほしいと感じています。

モデルのようなポーズの女性像は、鷹や燕を眷属のように従え、肌に截金模様を施し、玉眼の黒瞳で見つめる。「たとえばこんな感じ」という邦題から、アイデンティティは見る者に委ねられる

展覧会のお知らせ

2025年3月8日より「松山智一展 FIRST LAST」展が開催されます。本展はニューヨークを拠点にグローバルな活躍を見せるアーティスト松山智一の東京で初めての大規模個展で、日本初公開となる大規模作品15点を含む約40点が展示されます。さらに、展覧会タイトルでもある、新シリーズ「First Last」を発表。「最初で最後」を意味する本シリーズは、四半世紀にわたるキャリアの、長くとも短いような道のりを反映しています。少年期のアメリカでの生活を経て、帰国子女として日本で青年期を過ごし、そしてニューヨークでアーティストとして活動を始めてからも、常にマイノリティであり続けた松山が、自身のアイデンティティを通して捉えたグローバルな現代社会のリアリティを、迫力ある色彩と壮大なスケールの絵画で体感できる展覧会です。

会期:2025年3月8日(土)〜5月11日(日)

会場:麻布台ヒルズ ギャラリー

公式サイト