Page Index

このシリーズでは、海外から見た日本文化について、さまざまな分野のプロフェッショナルに語っていただきます。これまでの出版活動を通じて出会った人々です。

伝統や文化の表層を一皮めくり、その先に未知の空間が広がることを期待しつつ……。

生きのびるためのアート

2024年の暮れ、懐かしい人から一冊の本が届いた。

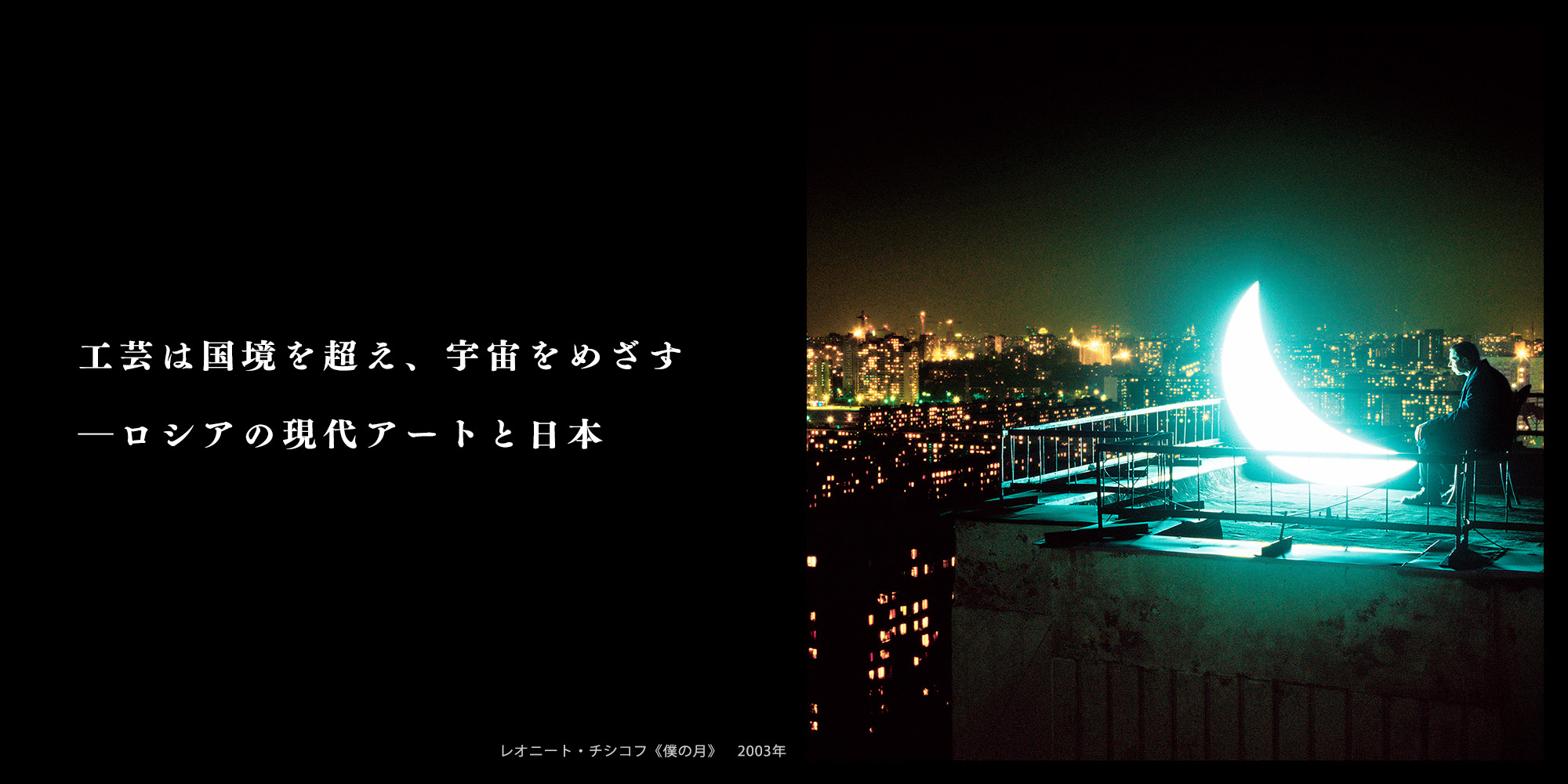

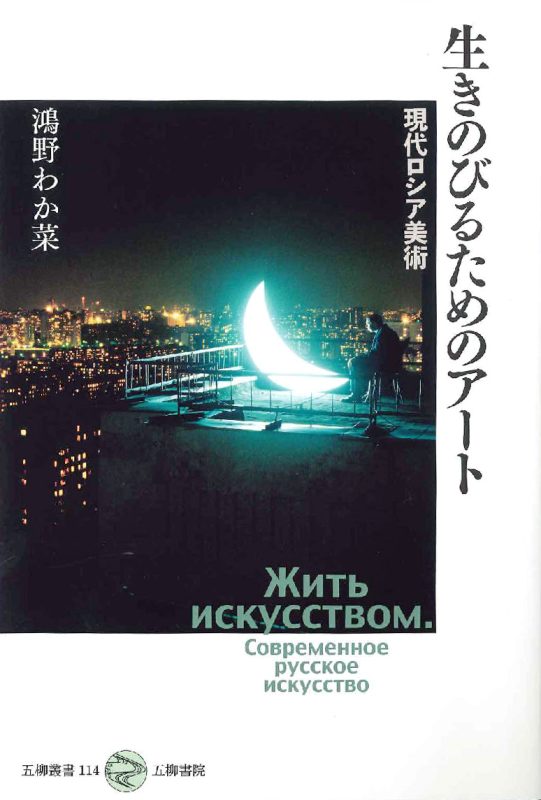

送り主はロシア美術・文学研究者の鴻野わか菜さん。手に取ると、屋上で三日月のオブジェを眺める人物と、『生きのびるためのアート』というシンプルながら強いメッセージを込めたタイトルが目に飛び込んでくる。「ああ、遂に出たんだ」と表紙に手を当てながらつぶやく。

本書は、鴻野さんが10代でロシアの現代アートに興味を抱き、以来30年にわたってアーティストとの交流や展覧会の実見、背景となる政治的・歴史的研究を継続し、まとめたもので、現代ロシア美術を総合的に扱った日本で最初の書籍である。

ソビエト時代から続く厳しい表現弾圧のなかで、アーティストがどのような方法で「生きのび」、作品を作り続けてきたかを、「歴史編」「主題編」「作家編」の3セクションで紹介している。

このように書くと難しい専門書のように思われるが、本書には、ふだん目にすることのない作品写真が数多く掲載されており、その面白さでたちまち誌面に引き込まれる。常軌を逸したパフォーマンスに身を挺して取り組む作家など、深刻な戦争と美術の関係性を時にユーモアで乗り切るアーティストたちの姿は、実に人間味に溢れている。

いま、この本を出す意味

本書の意義はいくつもあるが、とくに強調したいのは、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻が激化するなかで編纂され、出版されたことである。ロシアを語ることに対して、厳しい視線もあるだろう。しかし「ロシア現代作家」には、ウクライナ出身者やウクライナにゆかりの人物も多く、また戦争そのものや、戦争を起こす人間の性と無縁で制作を続けている人はほとんどいない。そのことが本書を通じて、著者の葛藤とともに伝わってくる。

もう一つは、鴻野さん自身が作家の創作現場に赴き、長年コミュニケーションを続け、信頼関係を築いてきたことである。そのため、本に記された作家の言葉は友人に語るように実がある。また、鴻野さんは研究だけでなく、自らが企画者やキュレーターとなって「瀬戸内国際芸術祭」や「大地の芸術祭」などにロシアの作家を招聘し、日本で制作する機会をつくってきた。

招かれた作家は、地元の人々と交流しながら作品制作を行っている。そのひとりレオニート・チシコフは、2025年夏に開催される瀬戸内国際芸術祭で、香川県の手袋産業とタイアップしたプロジェクトを計画しているという。

本のお礼を伝えるため、そしてロシアの作家と日本の関わりを聞くため、久しぶりに会うことにした。

こうの・わかな

1973年神奈川県生まれ。早稲田大学教授。専門は20世紀初頭から現代にかけてのロシア美術・文学・文化研究。訳書に、レオニート・チシコフ『かぜをひいたおつきさま』(徳間書店)、マリーナ・モスクヴィナ『ぼくの犬はジャズが好き』(小学館)など。キュレーターとしてロシアやウクライナ美術の紹介に取り組み、大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭、奥能登国際芸術祭などで、ロシア作家による住民との交流を通じた作品制作をサポートする。

出会い

鴻野さんに初めて会ったのは、かれこれ30年前のこと。銀座にある現代美術のギャラリー、シュウゴアーツで、画廊主の佐谷周吾さんに紹介されたのが最初である。そのとき鴻野さんは、ロシア人文大学で博士号を取得して帰国され、日本での研究活動を本格始動された時期であった。

佐谷さんが扱うロシアの作家イリヤ・カバコフなど、ロシアの現代美術という、私にとって未知の世界の存在を教えてもらった。この経験は、2004年に森美術館で開催されたカバコフの展覧会「私たちの場所はどこ?」のカタログ制作に結実することになる。

ただ、それが鴻野さんとの最初の仕事ではない。その前年の2003年に川村記念美術館(当時)で開催された「コマール&メラミッドの傑作を探して」という展覧会が初仕事になる。これは、象に絵を描かせるプロジェクトや、アンケートをもとにした「みんなの好きな絵、嫌いな絵」など、型破りな作品で知られる、ロシア出身の芸術家ユニットの展覧会。

同展で鴻野さんは企画に協力し、カタログに「揺らめく神殿 コマール&メラミッドの〈神話〉の行方」を寄稿し、ソ連時代のプロパガンダ芸術に抵抗したアンダーグラウンドで活動する美術運動を紹介した。

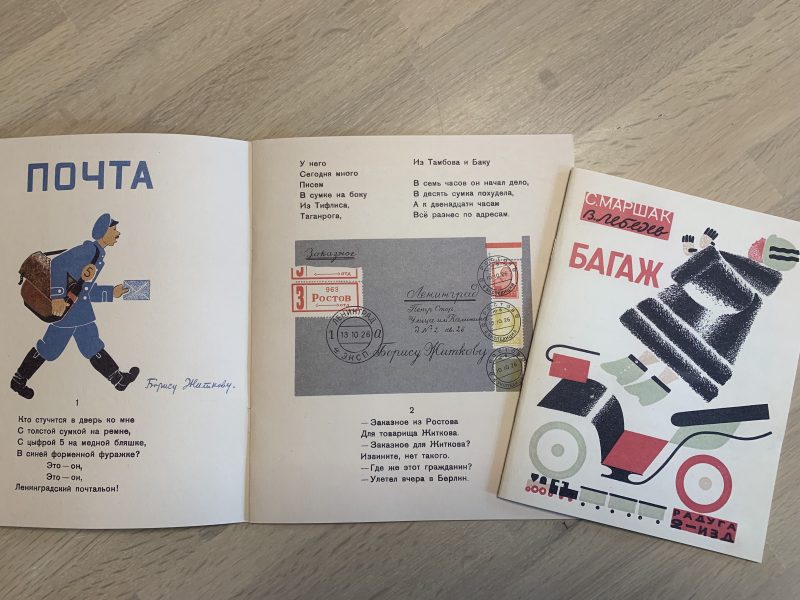

また、カバコフ展と同じ2004年には、「幻のロシア絵本」展(芦屋市立美術博物館、東京都庭園美術館)をロシア文学者としての知識と熱意で成功裡に導いた。その書籍に寄せられた「魔法使いはどこに棲む? ロシアの絵本と児童文学」や、復刻絵本の翻訳の美しい日本語が、いまも特別な思い出として残っている。

南極から越後、そして奥能登へ

その後も、鴻野さんの活動は普及し始めたSNSの投稿で知ることができた。ある時はロシアから、ある時はヨーロッパから、リアルタイムで写真やテキストがアップされる。なかでも驚いたのは、南極からのレポートである。

2017年3月17日から28日にかけて、世界初の「南極ビエンナーレ」が開催された。鴻野さんはコミッショナーであるロシア出身のアレクサンドル・ポノマリョフに招待され、飛行機と船を乗り継いで南極まで駆けつけ、その様子をSNSで発信したのである(その後、美術手帖などにも寄稿)。

ポノマリョフは、南極ビエンナーレの前年の2016年に行われた瀬戸内国際芸術祭で《水の下の空》を発表している。さらに、2018年には大地の芸術祭で、前年の南極ビエンナーレの成果と未来の南極ビエンナーレを示す《フラム号2》を展示。2021年には「いちはらアートミックス」で《永久機関》などの作品を、2023年の奥能登芸術祭では、海からの風が音を鳴らす作品《TENGAI》を発表しており、鴻野さんは、作家招聘から制作支援まで一手に引き受けた。

なお、奥能登国際芸術祭の開催地である石川県珠洲市は地震で大きな被害を受けたが、2025年3月からは芸術祭の作品を巡る「復興ツアー」が開催された。ポノマリョフも珠洲の復興に心を寄せているという。

編むアート、民衆の知恵としての工芸

鴻野さんとの絆を強めたもう一人のアーティストが、レオニート・チシコフである。

故郷のウラル地方に伝わる工芸(古い衣服をリボン状に割いて編み、絨毯やマットなどを作る)の手法で「編みぐるみ」を作り、それを着てパフォーマンスをしたり、宇宙船のオブジェである《祖先の訪問のための手編みの宇宙ロケット》(2010/2019)を作ってきた。

編みぐるみには、工芸という民衆の知恵の結晶、そして古着が表すような「市井の人々の人生、人間の歴史を身にまとって体現する」という意味がこめられている。

また、この宇宙ロケットには、あらゆる人々の生や記憶を携えて共に宇宙にいくという意味が託されている。

鴻野さんは、死者の記憶をいつまでも携えていきたいと考えるチシコフが、工芸に愛着をもつ意味を考えているという。

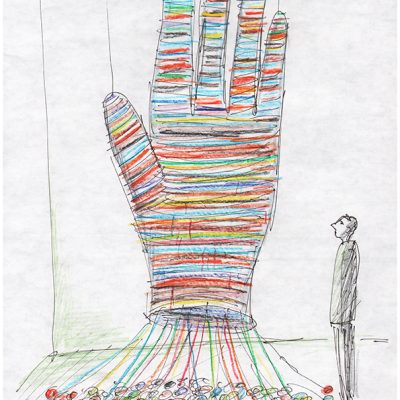

チシコフは、今夏開催される瀬戸内国際芸術祭2025で、東かがわ市の主要産業である手袋をモチーフした作品を出品することを知り、本インタビューでは、その最新情報をまじえて話をきいた。

Q. 1 書籍の反応は?

鴻野わか菜

大変ありがたいことに、読売新聞や共同通信をはじめ、多くのメディアに書評や紹介が掲載されました。読者からも大きな反響がありました。

戦争が続き、ロシアでは文化統制が強まっていますが、厳しい検閲のもとでなお、象徴的な表現を用いて平和への思いや死者の追悼という意味を込めた作品を制作し続けている作家、あるいは海外に移住して反戦的な作品を制作している作家などの存在を伝えることができたことも、本書が関心を呼んだ理由の一つだと思います。

また、何よりロシアの作家たちが、この本の出版をとても喜んでくれました。ロシアの多くの作家はこの戦争に恥と罪悪感を抱き、世界と断絶した国で死んで忘れられていくという絶望を感じています。そうした中で、平和や芸術への想いは国を超えて人々をつなぐものであるというメッセージを込めた書籍が日本で出版されたことに、勇気づけられたという手紙が何通も寄せられました。

美術を通じてロシアの社会、歴史、生活への理解を深めることができるので、気軽に手に取っていただけることを願っています。

読売新聞「生きのびるためのアート」刊行 早稲田大 鴻野わか菜教授に聞く(2025年2月18日付け)

https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/interviews/20250217-OYT8T50158/

Q. 2 チシコフの最新作《みんなの手》とは?

鴻野わか菜

チシコフは瀬戸内国際芸術祭2025で東かがわ市を拠点に、同市の工芸であり産業である手袋の歴史に捧げる作品《みんなの手:月まで届く手袋を編もう!》を制作し、発表する予定です。

1888年、現在の香川県東かがわ市白鳥の寺の副住職両児舜礼が大阪で手袋の製造を始め、その教えを受けた棚次辰吉が11年後に東かがわ市松原に工場を作ったのが始まりで、現在も国内の手袋生産の90%を占めます。

チシコフは工芸に深い関心と共感があり、この新作では日本とロシアの工芸の歴史が結びつくと期待しています。人々の生活や人生の証である工芸は、国境を超え、宇宙をめざすと考えているのです。

また、編み物を亡き母親から習ったチシコフにとって、工芸は家族の思い出と密接に関わっています。チシコフは、多くの家庭が手袋製造に携わってきた東かがわ市の生活や光景に思いを寄せ、「人間の友」としての手袋のイメージを表現しようとしています。

数年前、チシコフは、おばあちゃんが雲で編んでくれた手袋とセーターを身につけた男の子が空を飛ぶという絵本『そらにかえったにゅうどうぐも』を描いているのですが、家庭的な工芸と宇宙の結びつきは、チシコフがずっと追い求めてきたテーマでもあります。

今年、チシコフの妻で著名な童話作家のマリーナ・モスクヴィナも瀬戸内国際芸術祭に参加し、棚次辰吉の手袋を擬人化した物語を書き、チシコフが挿絵を描いて新しい絵本を作ります。

ロシアは寒冷地なので手袋が身近で、手袋を主人公とした絵本やアニメーションも何種類もあるのですが、そうした文化背景のもとに、今回、日本の工芸がロシアの作家の手によって想像力豊かな絵本となることで、普遍的な物語が生まれるのではと期待しています。

Q. 3 工芸という視点からロシア現代アートを見ると?

鴻野わか菜

ロシア現代アートは様々な形で工芸と関わっています。

20世紀初頭のロシア・アヴァンギャルドの作家は、応用芸術の刷新にも取り組み、テキスタイルや家具、食器などの日用品を革新的なものとすることで新しい意識や生活様式を作り出そうとしました。そうした表現の実験は、今でもたとえば現代作家セルゲイ・ソーニンの陶器制作やチシコフの木工などに受け継がれています。

ロシア・アヴァンギャルドの終焉以降、ソ連では粛清、飢餓、戦争で多くの人が亡くなりましたが、そうした時代を体験したイリヤ・カバコフは、日用品を市井の人々の生の象徴として捉え、彼らの記憶の象徴として画布に食器などを貼り付けるという手法を取りました。

一方、1955年生まれの女性作家ターニャ・バダニナは、しばしば和紙をはじめとする世界各地の紙を用いて制作しています。バダニナにとって、伝統的な紙は各国の文化や文明を体現する素材であり、それらを用いることで作品が多元的なものになると考えています。服飾デザイナーになることを夢見ていた一人娘を亡くしたことをきっかけに作り始めた連作〈白い服〉シリーズも、和紙を中心に、作家自身が漉いた紙も含めて世界中の紙を用いた作品です。白い紙の服は、天使の服や死者の服を表しているとバダニナは語っています。

2024年の「大地の芸術祭」では、芸術祭の開催地である越後妻有の女性達が持ち寄った野良着の色や形を取り入れて《白い服》の新作を作り、越後妻有里山美術館 MonETで常設展示されています。越後妻有の女性達の生と労働に捧げた作品なのですが、様々な国の白い紙を使った本作は、温かさと同時に、全人類に向けた祈りのような崇高さを感じさせます。

また、マゴメト・カジュラーエフなど、ロシア南部のダゲスタン共和国の現代作家の抽象絵画は、つねに現代的な創造の探究が見られるのですが、現地の木工や織物の紋様とも関連しています。ロシアは多民族国家ゆえに工芸も多様であり、それが現代美術の多様性の一つの源泉になっています。

Q. 4 ロシア現代アートを通じて見える日本の特徴とは?

鴻野わか菜

ポノマリョフは南極ビエンナーレを開催するために世界中から作家を厳選して招聘したのですが、日本人の参加作家は2名とも工芸と結びついた作品によって選ばれました。

五十嵐靖晃は日本やブラジルの自閉症の子供たちと藍染した糸を南極に持参して、ビエンナーレの参加者達と共に江戸組紐を組みました。そしてみんなでその紐を使って南極で凧揚げをしたのです。

長谷川翔は、移住したドイツで木工や鋳金を学び、その技法を用いて自分で作ったスケート靴を履いて南極の氷上を滑り、スケートの刃の部分に蓄電された電気を使ってライトペンで絵を描きました。

どちらのプロジェクトもユーモアがあり、創作のプロセス=創造の行為自体を主題にするという現代性があったのですが、その基盤には工芸の要素がありました。また、氷や風といった周囲の自然を活かし、自然との調和のもとに芸術が生まれるという、共通の特徴がありました。

ポノマリョフはアーティストであると同時に優れたキュレーターでもあるのですが、彼は日本の工芸と現代美術と自然の有機的な結びつきに、独創性と可能性を感じたのでしょう。

日本では、大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭など、海辺や森、空家、廃校に作品を設置するサイトスペシフィックアートの取り組みが世界と比較しても充実しています。工芸は風土や自然と深い関わりを持ちながら発展してきたジャンルですが、日本の現代美術もそうした特性を備えた魅力的な作品をこれからも生み出していくのではないかと思います。