Page Index

地域にとって工芸は、この先、いま以上に価値を発揮する、秘めた宝になるのではないだろうか。

自然、風土から育まれた仕事を、いかに文化、産業として継承し昇華させていくか。

新たな視点と手法で実践する人たちがいる。

この連載ではその現場を見にいくとともに、工芸の新たな価値を、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

ぱしゃっ、ぱしゃっ、ぱしゃっ。ざざざっ…

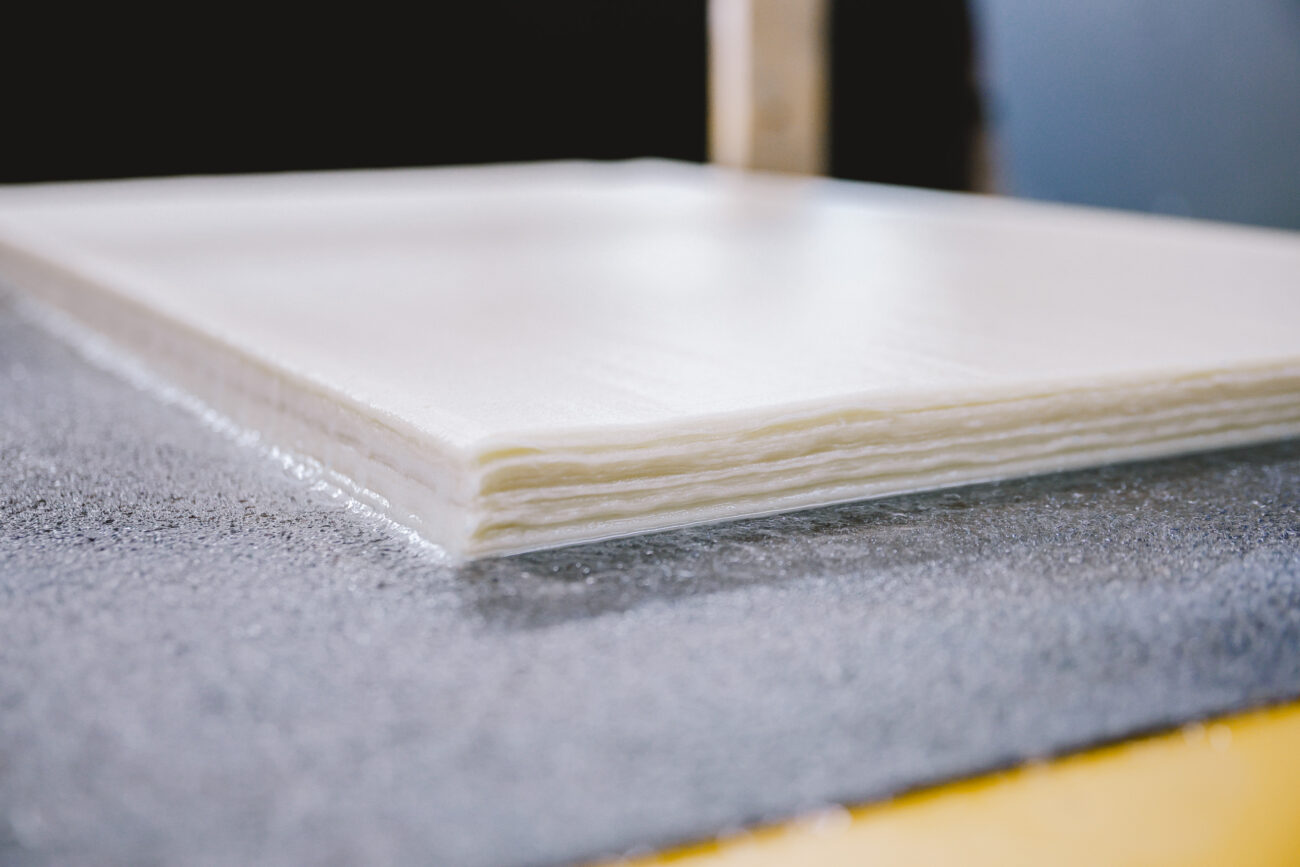

静かな工房に、水の音が響く。西田和紙工房の西田誠吉さんが紙を漉くための漉き舟に向かい、ゆっくり簀を揺らしている。水をふるい落とし簀を引き上げ、紙床へ下ろすと、まだたっぷり水気を含んだ和紙の原型が、一枚つみかさねられる。

ここは島根県の西部、浜田市三隅町。1300年前から続く石州和紙の産地だ。

江戸時代には今より山あいの方で紙がつくられた。藩が紙づくりを奨励し、米に代わる年貢にもなったため、農業の傍ら、副業として和紙を漉く家が多かったのだ。ほかにこれといった産物のない土地で、紙は換金する品として重用された。明治期には、紙をつくる家が6377戸あったと記録に残っている。

現在は、かつて紙問屋のあった和紙の集積地「古市場」という海に近い場所に4軒の工房が残っていて、石州和紙の文化を支えている。

日本一強い和紙

今私たちがあたりまえに使っている紙は、植物の繊維からつくられる。その点は洋紙も和紙も同じだ。洋紙は紙の表面をなめらかにするために、木を丸ごとすり潰したり、切り刻んで繊維の短いパルプ材にする。和紙の場合は、楮や三椏といった木の皮の内側の柔らかい白皮の繊維を用いてつくる。

楮が育ちやすい土地柄だったこともあるが、石州では、ほかの和紙の産地に比べて楮の繊維が10ミリと長い。また「甘皮」と呼ばれる、表皮と白皮の間の繊維部分も残したまま紙にするため、強度のある和紙ができる。

強靱でありながら手ざわりは柔らか。そのため「石州半紙」は障子や書画用紙のほか大阪商人の帳簿紙として重宝され,全国にその名が広まった。

石州和紙は1969(昭和44)年には「石州半紙」として重要無形文化財、1989(平成元)年には伝統的工芸品の指定を受けた。また2009年には単独でユネスコ無形文化財遺産登録、2014年には本美濃紙、細川紙とともに三紙で「和紙:日本の手漉和紙技術」として再登録されている。

産地として若い人たちを受け入れる

「西田和紙工房」は、いま石州に4軒残る工房の一つで、西田誠吉さんは七代目にあたる。

「4軒それぞれうまくすみ分けができているんです。一社は書道に特化した、美術品的な紙。もう一軒は大きい、日本画や木版の紙。もう一軒は、糸にしたり。うちは建具、襖など表具屋さんが使う原紙が多いです。あとは文化財の修復や、最近は内装に使う作品的な和紙もあります」

西田さんのところでは4人同時に紙を漉くことができる設備があり量産できるのが強み。多い時には年に2〜3万枚もの紙を漉くという。

工房には若い職人さんが目についた。女性もいる。

紙の仕事に従事したいと移住してくる人はいて、産地全体でみてもいま8人ほどの若手がいるのだそうだ。

「7年前に、浜田市が紙漉きしたい人を全国から公募しました。伝統工芸の後継者育成事業ということで、市が月15万円を3年間保証して。各地から若い人たちがきて何名か残ったんです。ほとんど女性ですよ。いまでは地元の紙屋に嫁いだ人もいたり、旦那さんが別の仕事をして奥さんが紙漉きしていたり。和紙会館で職人として働くようになった人もいます」

研修生だった女性の一人は、いまも西田和紙工房で働き、欠かせない戦力になっている。

若手が一人前になるのには時間がかかる。だがそうした若い力が、産地を前向きに変えていく力にもなっている。

「いま、和紙の原料が有り余っているのはここしかない」

赤い石州瓦の西田和紙工房の建物の前には、楮の切り株が見える畑が広がっていた。

10年ほど前、楮を栽培する農家が減り、原料を地元ですべて調達するのが難しくなっていた。そこで西田さんたち紙屋が主体となり、原料を産地で自給自足できるような働きかけを始めていく。

「まずは自分たちでも楮の栽培を始めてね。うちでも畑を始めたし、4軒の工房で共同の試験畑をつくって。そこでできた苗を農家さんに分けたりして。

草がぼうぼうの原野に、紙漉きの若い者と一緒に重機をいれて耕して…とやっているのを見ると、周りも『そこまで本気なら、応援しようか』って農家が一軒、二軒と出てきて。少しずつ広がっていったんです」

浜田市で、楮栽培への補助が出るようになったことも後押し、空いた土地で楮を育てる農家が増えた。いま、栽培農家は20軒近くになっている。

「今も夏場の芽かきや、刈り取りの時は若いもんを連れて手伝いに行きます。80代のじいちゃんばあちゃんが栽培しているので、なかなか彼らだけでは大変ですから」

できた楮は、すべて4軒の紙屋で買い上げる。地元で100%自給自足ができるようになったどころか、昨年は豊作だったため、地元だけでは全て消費しきれないほどの量になっている。

「他の産地に出荷することも考えようって話は出てますけど、今がピークで、また自然と減っていくでしょう。70代、80代の農家が多いので。生業になるような仕事じゃないのでね。副産物として、空いた土地に楮を植えて、毎年原木や黒皮にして出荷してもらいます」

いま、和紙の産地はどこも原料の調達が厳しい。

楮の皮を乾かした「白皮」を原料としてよそから仕入れるところもあれば、パルプを輸入して混ぜて凌いでいるところもある。

「原料が有り余っているのは今この産地くらいだと思いますよ」

と西田さんは少し誇らしそうだった。

新しいタイプの仕事

伝統工芸品の産地を訪れて、これほど前向きな話を聞くことはあまりない。ほとんどの場合、需要が減り、後継者がおらず、高齢化で職人が減っているといった先行きの暗い話が多い。ところが石州和紙の産地では、数こそ多くないが後継者もいて、原料の調達も自給できている。

西田さんの工房も跡継ぎになる息子さんがいて、若い女性の正規社員、パートの方も入れると8人ほどのスタッフがいる。

何より和紙の新しい使い道に、今後さらに拓けるのではないかという可能性を感じた。

もともと西田和紙工房では、文化財の修復などの仕事が多い。最近は二条城の表具の修復に使う紙を手がけた。

さらに、石見の土地柄、神楽のお面や衣装などの需要も多い。近隣には社中が140〜150団体あり、広島や山口まで含めると400〜500近くある。コロナ前までは神楽関係の仕事が、売上の3割ほどを占めていた。

そうした既存の仕事に加えて、最近新たにオリジナルの紙をつくる仕事が増えている。新しくできる施設の室内装飾や、ホテルの内装の材料として使われるという。西田和紙工房の作品ともいえる仕事だ。

「最近では星野リゾートが『界〜出雲』というホテルをリニューアルオープンした際に、石見らしいものをということで、壁紙、間仕切りやアートパネルまで、海や空の感じを和紙で表現してほしいというオーダーをいただいたんです。紙漉きから藍染や墨染め、ベンガラ染を用いて染めまでやりました。何度も試行錯誤をくりかえしてね」

この時、試作の部屋ができたと聞いて見に行って、一度目はがっかりしたという話も、今ではいい思い出だ。和紙の張り方が、西田さんたちがイメージしていたものと違っていた。

「紙代は全部こちらで持つのでやり直してほしいとお願いしました。張りやすい形に直して、何とかこれだったらというものができて。

やはり産地代表として入るわけですから、『石州和紙ってこんなもんかい』と思われたらほかの工房にも迷惑がかかる。ここだけは譲れないってことでやり直して。そんなこともありました」

若い人たちにとっては新たなチャレンジであり、やり甲斐のある仕事だった。従来の文化財の修復などでは「和紙は素材にすぎない」という。表具の下地に何層も石州和紙が重ねられるが、表に見える一番華やかな部分は別のところの仕事になることが多い。

その点、最終形までを自社で手がけ、評価してもらえることはつくり手にとって大きなモチベーションになる。今後そうした内装やアートワークの仕事が増えれば、和紙にもまた新たな道が拓けるだろう。

西田さん自身、若い頃は10年以上京都で友禅の仕事に関わってきた。27歳で浜田に戻り、工房を継いだ。

「子どもの頃から紙の仕事は手伝わされましたが、継ぐ気はまったくなかったんです。早く出たくて仕方なくて。でも父が倒れたとき、誰かが継がんと途絶えてしまうんだなと気付いたんです。紙漉きする者がおらんようになるのはもったいない。いま自分が年を取るとなおそう思います。だんだん減っていく仕事だからこそ、誰かが受け継いでつなげるのが大事だろうと」

「道具の世界はさらに状況が厳しい」

ただし、道具の世界はさらに厳しいと西田さんはいう。

「いま全国で和紙屋さんも150〜160戸しかありません。僕が継いだ30年前に比べても3分の1にまで減っています。手漉き和紙の道具のほうはもっと厳しい。いま、漉き桁も、簀網屋さんも全国的に少なくなっていて、今後が心配されます」

紙を漉く「漉き桁」は、素人が見ればただの長方形の木の枠に見えるが、とんでもない。水がうまくきれるよう、流体力学が絡む非常に難しいつくりのものだという。

「まっすぐに見えて、まっすぐじゃないんです。微妙に曲線になっているんですよ。水を汲んだ時にその重みではじめてフラットになるようにできている。だから水がきれる。いくら腕のいい建具屋さんでも、経験のない人が形だけ真似てつくっても、その桁で紙は漉けないです。

やっぱり親方と一緒になって仕事して、親方の削りをずっとそばで見て初めてつくれるようになるものじゃないですかね」

紙漉きの技術に道具づくりも含めて無数の技術が集結して、やっと一枚の和紙を漉くことができる。

手漉きの和紙にはパルプの紙と違って、手ざわりというか風合いがある。繊維の凹凸があることによって、光のあたり具合で部分的に金や銀に鈍く光って見える。

私事だが、最近自宅の襖紙を変えるために、サンプル紙をいくつか取り寄せる機会があった。断然、和紙がいいのだ。品があり、無地でも存在感があり華がある。和室だけでなく、壁紙や灯りなど、インテリアとして和紙はより広まってもいいもののように思う。需要が増えれば、原料や道具の問題も解決の一歩になるに違いない。

次回は西田和紙の紙を糸にして布を織る、紙布作家・山内悠さんの仕事を紹介したい。

取材協力:西田和紙工房