Page Index

このシリーズでは、海外から見た日本文化について、さまざまな分野のプロフェッショナルに語っていただきます。これまでの出版活動を通じて出会った人々です。

伝統や文化の表層を一皮めくり、その先に未知の空間が広がることを期待しつつ……。

日本における先駆的な環境誌『BIOCITY』(1994年創刊)の出版人を引き継ぎ13年。今年、創刊30周年を迎えた。持続可能な社会をテーマに毎号様々な特集を組んでいるが、環境分野だけでなく現代アートからも最新情報を発信している。2023年4月の95号には、アールブリュット研究者である嘉納礼奈さんが、ロシアのウクライナ侵攻から1年を迎える2023年2月、パリのソルボンヌ大学で展示されたジャン=ピエール・レイノー氏の「現代版ゲルニカ」の記事を寄せてくれた。その原稿に添えられたアトリエの写真には、作品や植物にまじり日本の工芸品が並んでいた。異質なものが調和した、秩序のある空間に興味を覚えた。

ゼロの空間

2021年1月、新型コロナウィルスの感染が拡大の一途をたどるなか、長く日本の美術シーンを牽引してきた原美術館(東京都品川区)が約40年の歴史に幕を閉じた。閉館は建物の老朽化によるもので、現在は群馬県渋川の「原美術館ARC」(磯崎新設計)に同館のコレクションおよび活動拠点が集約された。

原美術館の魅力は何といっても、常設のインスタレーション作品と野外彫刻を核とする、先駆的な現代アート作品の収集・展示である。なかでも原美術館の「顔」といえるのがジャン=ピエール・レイノー《ゼロの空間》(1981年)であろう。この作品は、1981年に開催されたレイノー氏の個展で制作されたもので、同館にとって初の常設コレクションとなった。真っ白なタイルで覆われた空間そのものが作品であり、現在は原美術館ARCに移設されている(通常非公開)。

この作品には、今回のインタビューにつながる大きな要素が二つある。ひとつは、レイノー氏の代表作でありながら自身の手で破壊した《メゾン》の分身とも言える作品であること。もうひとつは、1980年に初来日した彼が、庭園や美術・工芸など日本の「無駄を削ぎ落とす文化」に遭遇し、自分の作品と共通する本質をそこに見出したことである。

1993年、24年間にわたり再構築を繰り返した《メゾン》を自ら破壊したレイノー氏は、新しい自宅兼アトリエのための空間を一から作り始めた。そのなかには、古今東西の工芸品や植物が含まれる。《メゾン》のように白いタイルだけでできた家と、新しく構築された空間はどのようにつながっているのだろうか。レイノー氏の日本とのかかわりを含め、興味を抱いた。

そこで、レイノー氏の長年の友人であり、アトリエに招かれる数少ないひとりである嘉納礼奈さん依頼し、レイノー氏にインタビューをすることができた。本稿に掲載するアトリエ写真も、嘉納さんにのみ撮影が許された貴重な写真である。

撮影・取材・編集協力:嘉納礼奈

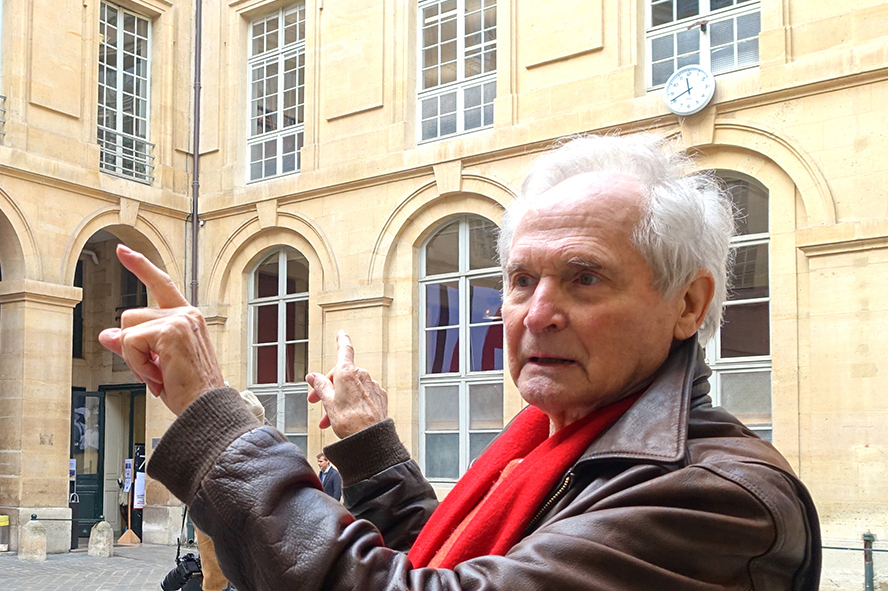

ジャン=ピエール・レイノー Jean-Pierre Raynaud

1939年フランス、パリ近郊クールブヴォワ生まれ。交通標識や植木鉢などをモチーフにした作品で知られる。代表作《メゾン》は、正方形の白いタイルのみでできた家で、1969年から24年間かけて中に住みながら完成させたが、仏政府が保存を申し出た直後に自ら破壊した。1976年、93年のヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア)に参加。日本では、1981年に原美術館(東京)、92年に水戸芸術館現代美術ギャラリー(茨城)で個展を開催。立川(東京)にパブリックアート《オープン・カフェテラス》がある。2020年に、カナダのケベックの原野に27mの彫刻作品《矢印》を設置。2022年に全作品を収めたカタログ・レゾネ『Catalogue raisonné Jean-Pierre Raynaud』(Du Regard刊)を完成させた。

代表作《メゾン》と空間について

自宅兼アトリエでは、自分自身の厳格なルールのもとに空間が構成されています。なかでも、日本の工芸品は生活の一部であり、私的な空間に特別な存在感を放ってきました。

ただ、私の作品であり住居でもあった《メゾン》(プロフィール参照)で暮らした23年間はそうではなかった。自分だけの手で作った《メゾン》の空間構成は、それ自体が全ての実権を握っていました。私は、作品としての《メゾン》に必要なものだけを追求するため、白いタイルと共に生活していたのです。

私にとって、《メゾン》は自分の分身だと思っていました。1000個の白いタイルは私のアイデンティティを確固たらしめるものでした。もちろん友人や恋人など外の世界(社会や現実)との関わりも維持していましたが、《メゾン》との関わりは、作家である自分とより親密に付き合うためのものでした。いわば、創造の城塞のような存在だったのだと思います。

そのため、私と《メゾン》の間に他者が入り込む隙間はなかった。建築家になりたいわけではなかったが、空間構成には興味があり、空間を構成する力は《メゾン》で鍛えられ、自信につながりました。

《メゾン》はクリエーションとして突出していましたが、それは、庭師であった自分の実践から培われたものだと思います。庭や《メゾン》は沈黙と秩序という共通の空間構成の鍵をもっていました。

日本文化との出会いは?

《メゾン》に住んでいた1980年、翌年開催される原美術館での個展準備のために初めて訪れた日本で、私は他の国にない親近感を覚えました。自分の作品に共通し、似ている何かがそこにはあった。それは「無駄を削ぎ落とす文化」でした。そして、《メゾン》の中に日本文化に通じる美学が生きていると感じました。

日本の庭園を見ると、植物が文化の中でとても重要な位置を占めているのがわかります。自然との関わりが常にあり、それらが何らかの暗喩になっている。また、日本文化では表現に人間の精神性が内包されているところも私の作品と共通しています。日本の枯山水は、石や白砂に熊手で描いた文様を流水に見立てています。また、苔や草木などの有機物と石などの無機物を組み合わせることも日本文化の興味深いところです。

1981年に再来日した際に京都で見た龍安寺の石庭に触発され、帰国後すぐに《メゾン》の白いタイルに岩を埋め込みました。私の空間構成や生き方を肯定してくれた日本文化が、ついに、《メゾン》と物理的に融合したのです。

日本の工芸品を収集しはじめたきっかけは?

1993年に《メゾン》を破壊したため、引っ越した家では家具が必要でした。《メゾン》には家具はなかったからです。その時、自分が普通の世界に戻ってきたのだと感じました。テーブルや戸棚が必要となり、骨董品屋に通い始めました。そこで日本や中国、韓国の無駄のない意匠に興味をもち、一緒に暮らすために購入しました。日常の中で眺めているだけで満足なのです。その一部を紹介しましょう。

ひとつは、19世紀の日本で作られた杉材の洗練された家具です。着物を入れる箪笥で、もう一つ同じものと対になっています。この箪笥は、これまでに住んだ3か所の家で生活に寄り添ってきました。黒のモノクロームと、シンプルで重厚感のあるシルエットとの調和がエレガントで素晴らしい。デザインは、何かを表す具象性がない方が好きです。箪笥の上には18万年前に絶滅した貝の化石を置いています。

観葉植物を植えた有田の鉢(写真左)は、1995年に骨董店で買いました。30年ほど共に暮らしています。作品にも自分が身を置く環境にも、赤、緑、黄、青、白など原色を多く使っています。白、青、赤に観葉植物の緑が映えています。

19世紀の漆塗りの和箪笥との暮らしも30年近くになります。その上に、エトルリアの陶器(紀元前8世紀頃)、エジプトの女性の化粧道具(紀元前8世紀)、インドの砂岩の神像(推定1世紀頃)を置き、壁には私の近作である《的》シリーズ(2022年)を掛けています。

このように私は、時代も文化も異なる世界各国のものを集めて空間を作り上げます。そこに植物も採り入れることで、視覚的な調和が生まれるのです。それぞれの異なる文化の豊かさや個性が、エレガントな沈黙や独立した存在感を放ち、まるで出会うために作られたようだと感じます。自分なりの世界の縮図を生活空間で作っている感覚でしょうか。

生活空間では、異なるものの融合や調和が重要?

空間の中で、日本の工芸品は重要な位置を占めていますが、そこにペルシャやトルコ、スペイン、中国で作られた高度な手仕事の絨毯などをアクセントとして合わせています。木工や陶器などもです。手仕事にはいつも良い意味でアクシデントの痕が残っているのも魅力です。

ここは人工的な楽園と言えるのかもしれません。無人島のようでもあり、また刑務所のようでもあります。外の世界から逃れるため、守るための空間ではありますが、矛盾したことに外から来たものばかり。出会いでもあり、キャスティングなのです。

日本の工芸の美には、目に見え、触れることのできる様相と、目に見えない秘められた精神との間に、調和やバランスを感じます。外見的な美しさだけでは満足できない。私は、その美しさに内包される謎や蜜に触発されながら理想を描き、夢を見て生きているのです。それは恋がそうであるように、単なる好き嫌いではなく、命のやりとりのような次元で行われている。人生でそのような美に出会い、それを人やものと共有できるのは、本当に幸運なことなのだと思います。

日本らしさはどこから来るか

素材や形状などの要素で、日本の工芸を語ることはできません。むしろ、日本のもの作りや造形表現の気高い精神性を感じます。洗練された感受性の美とでもいうべきでしょうか。

日本の文化は、人々が生活のなかで四季を感じながら自然と一体となって築いてきました。

日本では人間も自然の一部として自覚しながら生きているのではと想像します。

日本人には自然と「沈黙」を分かち合う、そうした心があるのではないかと思います。

造形表現のなかに、火山をもつ地理的環境や湿度の高さなど、厳しい自然を感じることさえあります。

日本の工芸、ものづくりで大切にしてほしい部分

まず、工芸と美術とを分けてしまうのは少し残念ですね。どちらも美の追究ですから……。

現代美術は私にとって世界と出会う手段に過ぎません。美術館のコレクションになることは、作品の保存にとってはよいのですが、私にとってそれは最終目標ではありません。私は作品にもっと輝かしい未来を生きてもらうために活動をしています。そのためには、現在や未来だけではなく過去に対する敬意を払うことが大切だと思います。どの分野においても現在の価値観は、目先の成功に囚われ過ぎていませんか? ある意味、人間への興味が薄れているのではと思うこともあります。

日本では自国のアーティストですら、海外で注目されたり、美術市場で高値がついて初めて評価されるきらいがある。日本の作家や美術に対しても海外の価値評価に頼るところが大きい。それがとても残念です。それは、過去の美術に対する絶対的な自信からくるのか、現在に対する自信のなさからくるのかはわかりません。それでは、どうすれば自分で価値を見出せるようになるのか──。過去、現在、未来について、それぞれに学び知見を得て、自らの価値観で目先の成功ではなく、未来を見据えた目標でものづくりをすることではないでしょうか。

右:プロジェクトのために製作された《ゲルニカ》のレプリカもウクライナに寄贈された Photo courtesy Jean-Pierre Raynaud