Page Index

地域にとって工芸は、この先、いま以上に価値を発揮する、秘めた宝になるのではないだろうか。

自然、風土から育まれた仕事を、いかに文化、産業として継承し昇華させていくか。

新たな視点と手法で実践する人たちがいる。

この連載ではその現場を見にいくとともに、工芸の新たな価値を、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

大都市、新宿にほど近い中井・落合エリアが、江戸時代より前から染の産地であることをご存知だろうか。数は減ったとはいえ、今も染屋や織物屋、しわ伸ばしの加工をする湯のし屋、仕立て屋が点在している。

その一つ「染の里おちあい」の代表、高市洋子さんは、まったくの異業種から染の世界に後継者として入った女性である。かつては大手人材派遣の会社で活躍する会社員だったが、結婚して会社を辞め、落合の「染の小道」というイベントに関わったのがきっかけで染の老舗工房「二葉苑」の経営を引き継ぐことになる。

その高市さんは昨年、型紙のデジタル化を進めるプロジェクトを立ち上げたという。話を聞くために、現地を訪れた。

「江戸庶民が芸術の域にまで押し上げた」伝統の染

江戸時代には、染色の技法が飛躍的に発展した。

糊を塗って色が染まらない部分をつくる「糊防」の技法によって、細かい柄を表現できるようになったのだ。この糊を落とすために川の水を必要とした。もとは神田川の下流で行われていた仕事が、より上流へ移り、現在の落合付近に定着したらしい。

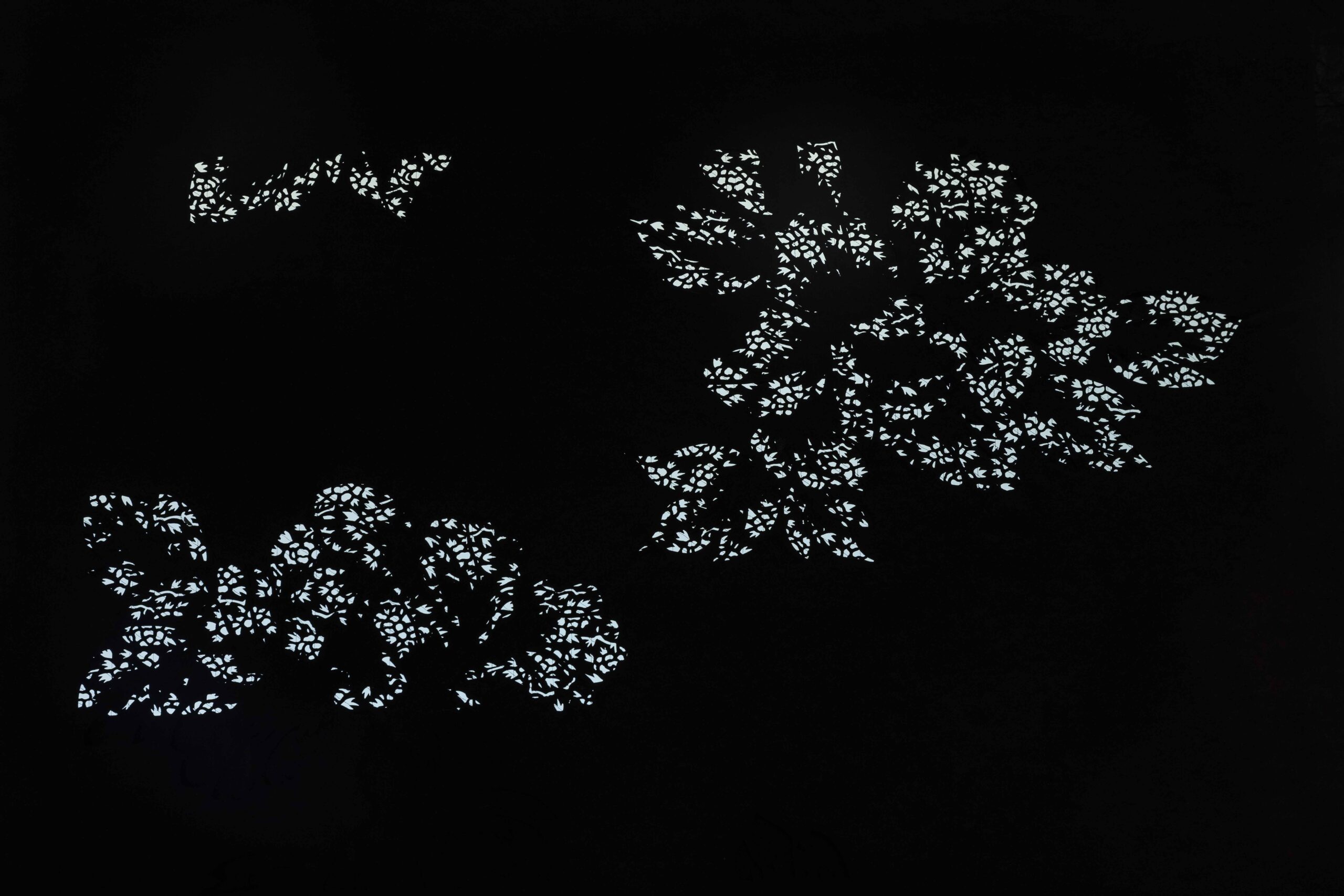

幕府が、武士にも町人にも贅沢を禁じて衣裳に使える色を制限すると、職人は「茶色」や「ねずみ色」を駆使して、唐茶、柳煤竹、藍鼠、銀鼠…といった多彩な色と、それを生かした柄を生み出した。遠くから見ると無地に見えるが、近くに寄ると繊細な文様が見える「江戸小紋」はこうして生まれた。その後、中近東にルーツをもちエキゾチックなデザインの「江戸更紗」が加わる。

こまかく美しい絵柄の反物を量産できるようになった背景には、型紙の存在がある。とくに伊勢で彫られた型紙は品質がよく、全国に流通した。

「染の里おちあい」は、大正9年に「二葉屋」として創業。型紙をつかった小紋、更紗を得意とする、技術力の高い工房として名を馳せた。

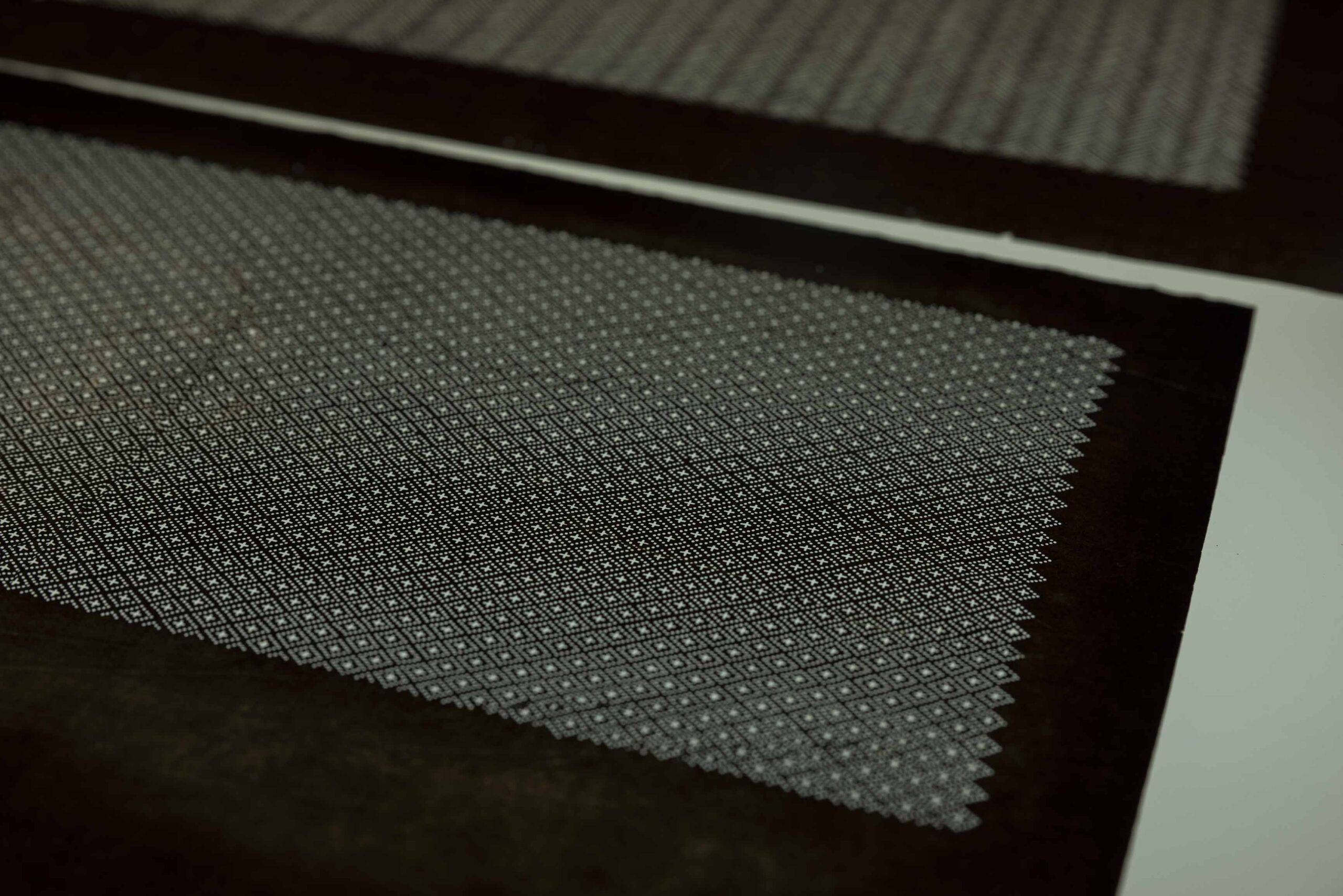

いまも工房には明治から大正、昭和初期の型紙が何千枚と残っている。その多くは、伊勢から仕入れたものだ。

「今みても、美しい柄が多くて驚きます。一体これはどう彫ったのかと思うほど細やかな柄がたくさんあるんです。古い型紙を見て職人が『これを使ってみたい』と言うのですが、だめ!この紙いま使ったらボロボロになるよって。型紙がなくなったら、もう再現できないので」(高市さん)

「一度なくしてしまったら、取り戻せない」型紙の貴重さ

工房には古い型紙が積み上げられていて、触れれば崩れ散ってしまいそうなものもある。和紙に柿渋を塗って丈夫にしてあるとはいえ、型紙は何度も使ったり、時間が経ったりすれば劣化し、壊れれば二度と使えない。

染め上がった反物から色柄を再現することはできるのではと思っていたが、話はそれほど単純ではなかった。

一枚の紙に図案を彫るだけでなく、色分けするパーツごとに型紙が必要で、何枚もの型紙を使って色を重ねていく。いわば型紙は色の設計図でもあるのである。

着物にしたとき美しく見えるよう、図案師が柄を考え、色の染め分けを考える。その設計図に従って型紙を彫るのが彫り師、染めるのが染師。

複雑な柄になるほど、染め上がった反物からたどって型紙を再現するのは難しく、型紙がだめになれば、設計そのものが永遠に失われてしまうのである。

「型紙1枚、1万5000円ほどするので、型紙を何枚も外注するのは難しいんです。簡単な柄であれば、自社で型紙から彫ります。

でもやはり、難易度の高い細かい柄は、伊勢の職人さんでないと彫れないのです」

伊勢でも昨今では職人が減り、伊勢型紙協同組合の組合員は13軒になっているという。

そこで高市さんたちは、工房に残っている型紙を、デジタルアーカイブするプロジェクトを始めた。

2023年4〜5月、クラウドファンディングを実施。結果、133人の支援者から142万2千円の寄付が集まった。まずは5000枚の型紙のうち、状態や柄から優先順位の高い2000枚をスキャンして、データ化しアーカイブとして保存する作業を進めている(クラウドファンディングの後、工房に残る型紙は全部で5万枚ほどあることがわかった)。

先人によって考え抜かれた、一度失われれば二度と取り返せない美しい柄や模様を、従来とは違う形で再現できるようにする試みだ。

「着物の柄を考える上で大事なのは、一反の布を切り返して前後ろになっても、つまり上から見ても下から見ても同じパターンが違和感なくリピートして美しく見えることです。その制限の中で、日本の女性が美しく見えるように考え尽くされた、流線美の究極が着物の柄だと思うんです」

市井の名もなき職人が、日本の女性がどうすれば美しく見えるかを考え抜いた結晶が型紙であり、着物の柄であるということだ。

染のまちが賑わう「染の小道」、2日間で来場者1万2000人

中井・落合では、年に一度「染の小道」というイベントが開催されている。2〜3月の2〜3日間だけ、妙正寺川に色とりどりの反物が鯉のぼりのようにたなびき、商店街の店先には染の暖簾がかかる。この日だけ、まちが華やかに様変わりする。

数年前に一度、取材でこのイベントを訪れた時、川沿いの遊歩道は、訪れた人でいっぱいだった。

地元の染織業者を中心に細々と行われてきた「染の小道」を、2011年に大きく飛躍させたメンバーの一人が、高市さんだった。主婦として「おちあいさんぽ」という落合界隈のフリーペーパーを発行しながら、着物好きが高じてこのイベントを手伝っていた。

当時、高市さんがこう話していたのを覚えている。

「染の暖簾が商店街のお店にかかるイメージが、ぱぁっと頭に浮かんで。面白い、絶対成功するだろうなと。そしたらどうしても関わりたくなってしまって(笑)」

高市さんたちが立てた目標は、暖簾をかけてくれる店50店舗、川に展示する反物60反、来場者3000人だった。それが2年目の2012年には協力店舗は110店、川にたなびく反物は150〜200反と増え、来場者も1万2000人と、目標を大きく上回った。

現在に至るまでこのイベントは続いていて、2019年には過去最高の1万7000人を記録。コロナ禍の時期は来訪できる数を6000人ほどに制限したが、2024年時点で1万人弱ほどまで戻ってきている。

染の小道で、大きく活躍したのが高市さんたちの力だった。その手腕が認められたのだろう。高市さんは、大正時代から続く型染屋の「二葉苑」(現・「染の里おちあい」)のギャラリーで、着物の販売の仕事を手伝うことになる。

2017年には店の営業一切を引き受け、2020年には当時の代表から全事業を引き継ぐことになった。伝統工芸の世界では、珍しい事業継承のあり方ではないかと思う。

事業の多角化。「やれることは何でもやろう」

引き継いですぐに世の中を襲ったのが新型コロナウィルスだった。多くのイベントや催事は中止になり、着物を着る機会が激減。ギャラリーの客足も遠のいた。

「本当に厳しかったですよ、もう思い出したくないくらい。続けていけるよう、やれることは何でもやろうと職人さん3人とトライしました」

伝統の枠に縛られることなく、それまでにはなかったさまざまな事業を短期間のうちに始めた。

新規事業で、いま売上の柱になっているのが染の教室である。

「うちの強みは職人の本物の技術。お客さんに染色体験をしてもらうのが、一番染が伝わることだろうと考えました。いま年2回のコースに80人ほど生徒さんがいらっしゃるので、うちにとっては大きな柱になっています」

通信講座も始めたほか、単発の体験教室も数多く開催している。加えて、着物だけでなく財布やバッグなどオリジナル商品の染め、ガマ口やバッグといったライフグッズの製造販売卸も行う。

「着物は手染めですが、ライフグッズなどの小物は、手で染めたものをスキャンしてプリンターを使う方法も併用しないと、この先生き残っていけない。デジタルトランスフォーメーションなんてカッコよくいわれますが、つまりは工業化ですよ。でも生き残っていくためには大事です」

この時期を乗り越えることができたのは、次々に手を打てる高市さんだったからではないかと思う。

職人が「自分たちがつくっているものは何か」を意識するようになったことも大きな変化だった。

「職人さんたちは、黙っていると“布”を染めている感覚になりがちです。でも私たちがつくっているのは、あくまで着物。最終形を意識できるかどうかは大きい。私には染める技術はないですが、できるだけお客さんの声を伝えるようにしています。売場も工房のすぐ横ですし」

たとえば職人さんも、自分が染めた柄が売れ残っていれば、なぜだろうと考える。何が今の時代のお客さんに好まれ、選ばれるのか。つくり手も買い手の目をもつことが、売れる商品をつくることにつながるのだという。

なぜ一般社団法人か? 「テーマは染の総合博物館」

高市さんが事業を継承した際、工房の名前を「一般社団法人」にしたのには理由があった。染の文化を維持するためには、自社の発展だけでなく、地域に開かれたオープンな企業になることが不可欠だと思ったからだ。

「周りの染屋さんと連携して、うちの会社だけでなく、地域全体で染の業界を盛り上げていきたいという気持がありました。

これまで切磋琢磨してきたライバル同士なのでなかなかすぐには難しいですが、地元に愛される企業になろうと、地域貢献を色々始めています」

小学校の総合授業では、藍の葉を栽培するところから染までの体験を、子どもたちと一緒に行っている。公開授業にもされ話題となった。

また大学生のインターンシップを受け入れ、「染の小道」を共につくりあげる体験をしてもらう。それも地域貢献の一つだという。

「将来のビジョンは、“染の総合博物館”。染に関することなら何でもわかる場所を目指します。もともと染は、産地だけでなく、近くに染屋があって、身近に染めてもらったり、染め直してもらったりという習慣があったんです。

ゆくゆくは、「染の里・富士」や「染の里・高知」など、各地に染の里ができたら面白い。昔とは役割が違っても、染について相談できる場所が近くにある世界になったらいいなと思っています」

取材協力

染の里 おちあい

〒161-0034 東京都新宿区上落合2-3-6

Tel 03-3368-8133

【アクセス】都営大江戸線・西武新宿線 中井駅から徒歩4分

営業日:火曜日~日曜日 11:00~17:00

休館日:月曜日

https://www.ochiai-san.com