Page Index

展覧会ごとに異なる英訳語

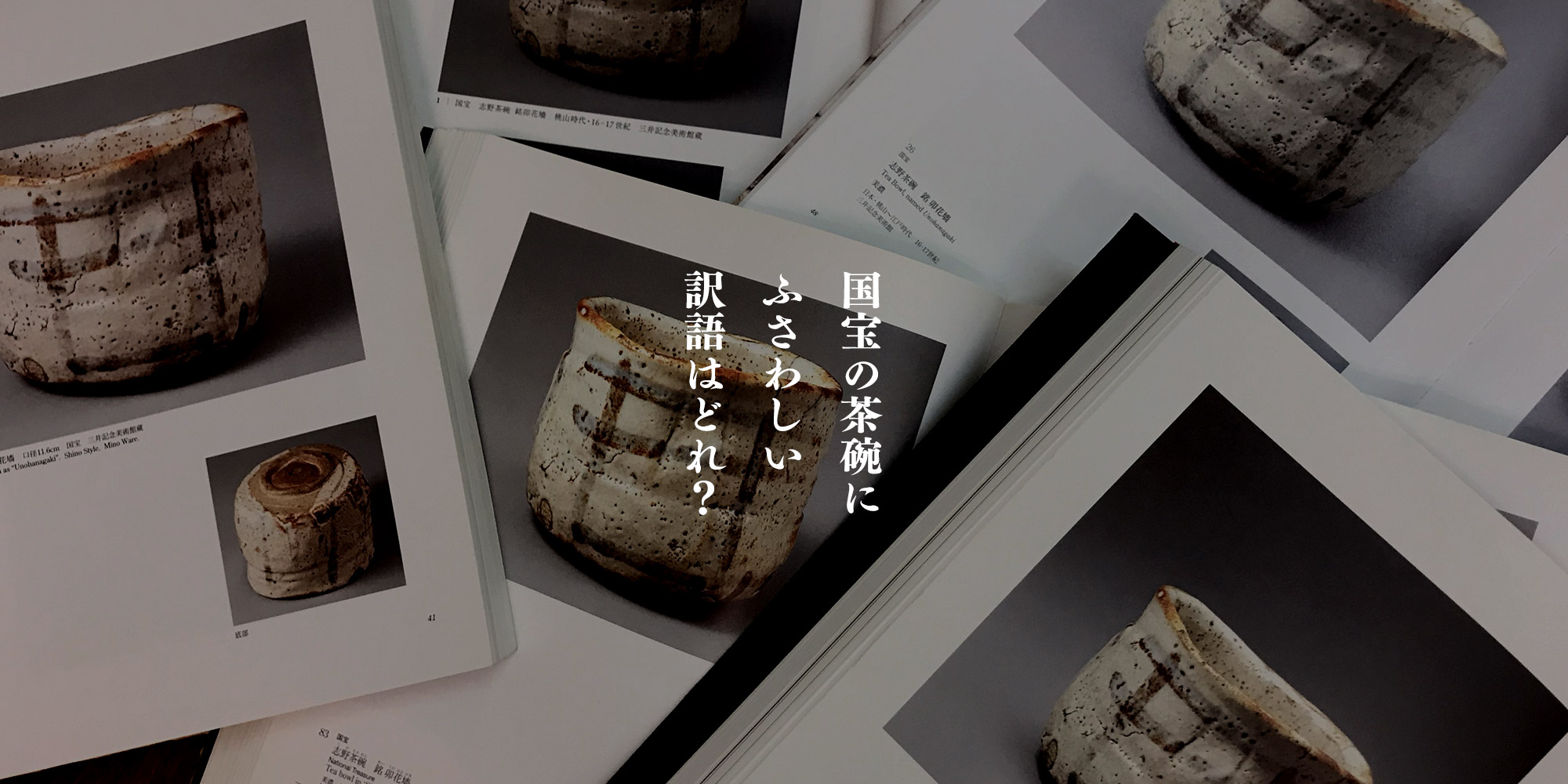

抹茶味のアイスやお菓子は、この数年で一挙に国際的に人気の高いスイーツとして認知されるようになりました。その本来の姿、抹茶を飲むための器が、茶碗です。抹茶を嗜む文化は、教えてもらった中国に残っていないため、いまでは日本独自の文化といえるものです。しかしその茶碗で国宝の指定を受けた、栄えある日本産のものはたったの2碗しかありません(ほかは、中国産が5碗、朝鮮半島産が1碗)。その貴重な1碗が三井記念美術館所蔵の志野「卯花墻」です。

この茶碗の正式な名称は、三井記念美術館のサイトでは、「志野茶碗 銘 卯花墻」と表記されています。

https://www.mitsui-museum.jp/collection/collection.html

「志野茶碗」の「志野」とは、やきものの種類の名前で、「銘 卯花墻」は「名前は卯花墻」という意味になります。

この茶碗は国宝ゆえに日本国内の展覧会にもよく登場し、さらに日本文化や日本美術を紹介する海外向けの本やサイト上で英語表記されることがよくあります。しかしその訳語は、驚くほどに紹介されるたびに異なっています。

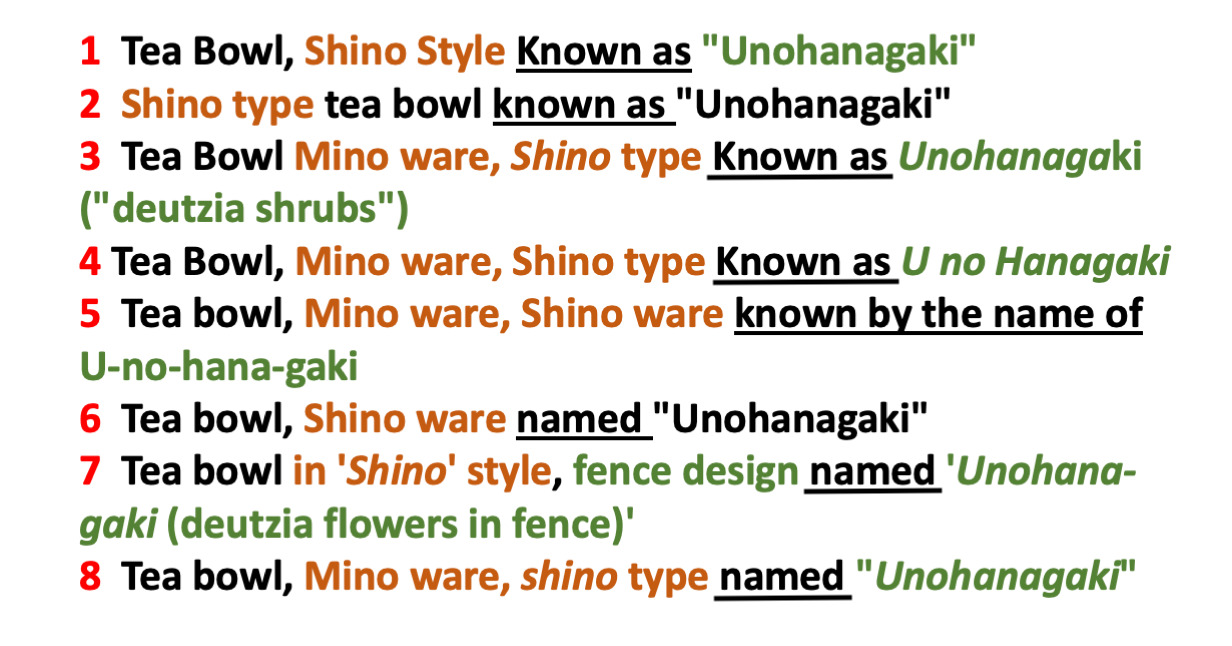

以下は、CoJのチームで調査した「志野茶碗 銘 卯花墻」の英訳語の例です。

- Tea Bowl, Shino Style Known as “Unohanagaki

- Shino type tea bowl known as “Unohanagaki”

- Tea Bowl Mino ware, Shino type Known as Unohanagaki(“deutzia

shrubs”) - Tea Bowl, Mino ware, Shino type Known as U no Hanagaki

- Tea bowl, Mino ware, Shino ware known by the name of U-no-hana-gaki

- Tea bowl, Shino ware named “Unohanagaki”

- Tea bowl in ʻShinoʼstyle, fence design named ʻUnohana-gaki(deutzia flowers

in fence)ʼ - Tea bowl, Mino ware, shino type named “Unohanagaki”

パッと見ても、さほど違わないように思えるかもしれませんが、同じ言葉がどう訳されているかを示したのが以下の一覧です。志野が茶色、茶碗が黒、銘は下線つき、卯花墻は緑色です。

ここからは、「志野茶碗」、「銘」、「卯花墻」の3つのパートに分けて解説します。

1「志野茶碗」はどう訳す?

「志野茶碗」については、8通りの訳語がありました。

①Tea Bowl, Shino Style

②Shino type tea bowl

③Tea Bowl Mino ware, Shino type

④Tea Bowl Mino ware, Shino type

⑤Tea Bowl Mino ware, Shino ware

⑥Tea bowl, Shino ware

⑦Tea bowl in ‘Shino’ style

⑧Tea bowl, Mino ware, shino type

「茶碗」については、「Tea Bowl」という訳語が定着しています。そして重要な情報の順に単語を並べるという英語の性質から、「Tea Bowl」が最初に来るのがよいでしょう。

「志野」は「美濃焼」と呼ばれる岐阜県多治見市や可児市周辺でつくられた、やきものの意匠(デザイン)の一種です。美濃焼のなかで他でよく知られたものでは、瀬戸黒、黄瀬戸、織部などがあります。

Shino type、Shino style、Shino wareに分かれ、さらには、日本語になかった、Mino ware(美濃焼)があったりなかったりします。日本語で「志野」と言うと、それは「美濃焼の中の、(白い長石由来の釉を掛けるつくり方を経た)志野という型」という意味になります。「志野」だったり、「志野焼」だったりしますが、同じものです。日本語では、やきものに関心のある人であれば、志野は岐阜県の美濃地方でつくられると知っていることを前提に「美濃焼」の部分を省いていたり、もしくは、どこのものかをわからなくとも、少なくともやきものの種類の一つだと認識できる、という前提で省かれてきたのかもしれません。英訳される際には、隠れていた「美濃焼」も訳されて、「美濃焼のなかの一種」とわかるようにすることが多いようです。美濃焼のなかには、ほかに瀬戸黒、黄瀬戸、織部などありますが、それぞれ原料も焼き方も異なるため、見た目「様式」というよりは、やきものの素材や技術のもっと大きな部分の種類が違うため、typeがふさわしいとなりました。

「志野茶碗」は「Tea bowl, Mino ware, Shino type」と表すのがよいということになります。

MinoやShinoは日本語の美濃や志野をローマ字にしたものですが、固有名詞のためイタリックにする必要はありません。イタリックにしなければならない語、しなくてよい語については、この連載第1回のこちらの記事をご確認ください。 輪島塗の翻訳語、海外ニュースで見てみたら? – 日本工芸週間 (craftweek.jp)

2「銘」はどう訳す?

続いては、「銘 卯花墻」の英訳です。こちらの訳語は、以下の6通りがありました。

①Known as “Unohanagaki”

②Known as “Unohanagaki”(“deutzia shrubs”)

③Known as U no Hanagaki

④known by the name of U-no-hana-gaki

⑤named “Unohanagaki”

⑥fence design named ʻUnohana-gaki(deutzia flowers in fence)

そもそも「銘」とは何でしょう?

藤田美術館のサイト(https://fujita-museum.or.jp/topics/2021/05/14/1451/)からの説明をお借りすると、「茶碗などの器物につけられた名前で、ニックネームのようなものです。物の姿形から連想されたり、由来や所有者などにちなんでつけられます。」

このことを踏まえると、「銘」の意味を示すには、

・広くその名で呼ばれるようになり、定着したという意味では、“called”

・茶人や数奇者が特別な思いを込めて名付けたという意味では、“named”

が推奨されるものです。

卯花墻は、江戸時代の茶人が格子状の文様が見え隠れする様子を卯の花が咲く垣根に見立てて、名付けたとされています。

このことを踏まえると、この茶碗においては「named」が推奨されることなります。

「known as」は、たとえば「Shino type tea bowl known as ʻUnohanagaki」となると、「『卯花墻』として知られている志野様式の茶碗」となり、「すべての志野様式の茶碗が卯花墻として知られいる」というようにも解釈できるため、おすすめできません。

3「卯花墻」はどう訳す?

CoJでは、2019年にロンドンのジャパン・ハウスで開催したシンポジウムにて、この「志野茶碗 銘 卯花墻」を英語としてどう訳すか、上記のような訳語が通じるかを調査しましたが、「卯花墻」の訳語については意見が分かれました。

たとえば、以下のような意見です(「工芸英訳ガイドライン 心構え・基礎編」p6、7より引用。p.24にシンポジウムのダイジェスト版もあるので、ご参考ください)。

「ローマ字表記は必要。でも意味まで記すのは難しい」

そもそも「銘」は、複数似たものがあるときに、どの茶碗かを判別するのに役立っています。「銘」は人名と同じで、音としてローマ字で記す必要はありますが、その意味を訳す必要はないと思います

[西田宏子|根津美術館顧問]

「『銘』についての解釈の翻訳を、解説のほうには必ず入れるべき」

私は訳したほうがいいと思います。まずローマ字表記にします。そのうえで、持ち主がこの「卯花墻」という「銘」をつけた由来を中心に、25語から50語で解説するべきだと思います

[Joe Earle|ボナムズ日本美術部門シニア・コンサルタント、元ジャパン・ソサエティ・ギャラリー(NY)ディレクター、元ボストン美術館東洋部主任部長]

「迷うところです」

必ずしも簡単ではありません。詩的で想像力を刺激する茶道具に与えられる「銘」は翻訳が難しく、長い文を書くよりほかありません。銘に対する翻訳を、タイトル中にすぐにつけたほうがよいのか、解説に譲ったほうがいいのか、判断に迷います

[Rupert Faulkner|ヴィクトリア&アルバート博物館 日本美術部門シニア・キュレーター]

「作品を理解するには必要な要素」

作品に固有の「銘」は、作品を理解するためには必要です。「卯花墻」の名前はすぐに特定できない樹木の名前に由来しています。私からみれば(作品名の)翻訳というより、解説の粋に入ります。何故この作品が作られ、何がこの作品を格別なものとし、その名前が指すのがどんな花や木なのか、こういったことは全て解説になります

[Tanya Szrajber|大英博物館 データベースおよび単語の記録保存部門の前責任者]

―――

議論の結果、「工芸英訳ガイドライン」での「卯花墻」の推奨訳は音訳をイタリック体とする「Unohanagaki」となりました。イタリック体であることで、日本語由来の特別な言葉であることがわかるため、たとえ意味がわからなくても、読む人にはストレスになりません(このイタリックの使い方についても、詳細は第1回の記事(輪島塗の翻訳語、海外ニュースで見てみたら? )をご参考ください。

「Unohanagaki」は日本語由来の言葉なので、詳しい説明が知りたい人は、解説を読んでください、ということになります。

「卯花墻」は、先に説明した通り、「卯の花が咲く垣根」という意味ですが、旧字体ということもあり、日本人であってもまず読み仮名がなければ読めず、さらに卯の花をすぐに思い浮かべられる人は少ない上に、「卯の花が咲く垣根」がどんなものかわからない人もいるでしょう。意味に合わせて、音をスペースや「-」で分けても意味をなさないので、「Unohanagaki」とそのままの形を取ります。

つまり、銘とはそのようなものも多いため、名称として意味を伝えることは難しいため、その部分は解説で補うということになります。

結論:「志野茶碗 銘 卯花墻」の推奨訳

これで、「志野茶碗」「銘」「卯花墻」のそれぞれの訳語は決まりました。

「志野茶碗」→Tea bowl, Mino ware, Shino type

「銘」→named

「卯花墻」→Unohanagaki

これら3つを組み合わせる際の語順としては、「卯花墻」はこの茶碗のために名付けられた銘のため、「Tea bowl」のすぐ後ろに「named」として説明し、「志野茶碗」はその後ろに置きます。一番後ろに置くと、「志野茶碗」を「卯花墻」と名付けたようにも解釈できてしまうため、これでは世の中に無数ある志野茶碗の別名になってしまいます。

以上のことから、「工芸英訳ガイドライン」による、国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」の推奨訳は、

Tea bowl, named Unohanagaki, Mino ware, Shino type

となります!

なお、日本刀などの刀剣にも「銘」がありますが、これは作刀者が作品に自身の名前などを記したもののため、茶碗や茶入、花入などの銘とは性格が異なります。

2019年にロンドンのジャパン・ハウス行ったシンポジウムでは、「志野茶碗 銘 卯花墻」の他に、産地の工芸品名(「九谷焼」など)の訳し方、「柿右衛門」(伊万里焼の様式)について、「楽」(楽焼)の訳し方などを取り上げました。

ご興味のある方は、「工芸英訳ガイドライン 心構え・基礎編」のp.22のダイジェスト版をご一読ください。

いまさら「違って何が悪い」のか

「Tea bowl, named Unohanagaki, Mino ware, Shino type」は、「工芸英訳ガイドライン」としての推奨訳ですので、これからも違う英訳で「志野茶碗 銘 卯花墻」が紹介されることがあるかもしれません。

その「違う」ことの何が問題なのか。それぞれ伝わるのだから、それなりに訳されていればよいのでは?と思われるかもしれません。海外の小説の名作に、いくつもの翻訳家や小説家が手がけた邦訳があるように。

しかし、文章ならともかく、固有の名称が複数あるというのは、単純に「伝わる」「伝わらない」の問題とは別の問題が起きてきます。ルーヴル美術館の『モナ・リザ』が、『ジョコンダ婦人』などとも呼ばれるという話があります。

ですがこれは、元の絵画のイタリア語名は、『La Gioconda』、フランス語名は『La Joconde』、英語名が『Mona Lisa』なので、それのどれを日本語にしているか、ということに他なりません。

絵画としてのタイトルはあくまで1つで、ほぼ10割が、英語の音をカタカナにしたタイトルだけが知られてきたがゆえに、『モナ・リザ』は迷うことなく、ルーブル美術館にある「あの作品」と認証されてきたのでしょう。

日本の象徴ともいえる茶碗が展覧会ごとに違う英語名で紹介されると、それが同一のものとは認識されにくくなります。「この前見た時と、タイトルが違うけど、これは同じものだ」と、志野茶碗を見てわかる人は、相当な愛好家か研究者でしょう。同一名を繰り返すことで、その存在を覚えてもらう必要があるのです。認識がなければ、魅力は伝わりにくいものとなってしまいます。呼称が違っているがゆえに認識されないとは、とてももったいないことではないでしょうか。

そしてそれは、この国宝の茶碗の英訳だけではなく、工芸の用語全般に関しても言えます。

また、○○焼や△△塗などの用語も、産地が違えばもちろん、同じ産地の中でも英訳語が違う場合があります。

「輪島塗」の場合、ガイドブックにWajima-Nuri と書いてあったから、その表記の商品を探そうと思っても、Warjima lacquerwareという商品しかなかったら、同じものなのかどうかがわかりません。場合によっては、どちらかを廉価版のニセモノだと思ってしまうこともあるでしょう。商品を買ってもらえるチャンスを逸してしまうということがあったら、とても残念なことです。

そのため私たちは、「伝わる英語」で工芸を伝えるための活動をしています。

ご興味のある方はぜひ、過去の連載や、こちらの動画、サイトをご覧ください。

Watojiオリジナル 連載 伝えたい人のために 伝わる言葉のために – 日本工芸週間 (craftweek.jp)

「工芸英訳ガイドライン」ショート動画

ザ・クリエイション・オブ・ジャパン 工芸英訳ガイドライン紹介サイト

工芸英訳ガイドライン | The Creation of Japan