Page Index

子どものまなびにまつわる実践や場づくりをされている人たちと、彼らのアイデアや方向性に焦点を当てます。子どもたちが生き生きと学び、伝統工芸の面白さや美しさ、重要性が伝わるにはどうしたらよいのか?

コンサバター(修復師)である筆者が、自身の分野を伝える際にもつ共通の課題を通して、“聞いてみたい” から得た視点を共有していきます。

京都府宇治市の黄檗にある「みんなのき黄檗こども園」。運営母体である「社会福祉法人 宇治福祉園」は昭和48年(1973)に設立され、府南部5カ所で認定こども園・自動発達支援施設などを運営しています。0歳から6歳までの子どもたちが集まるこのこども園では、「いのちを大切にする」という理念のもと、主体的な遊びや学び、生きる力を育む保育が実践されています。

原体験を育む場として、さまざまな取り組みが活発に行われていますが、藍染めもその中のひとつ。体験だけにとどまらず、藍を種から育て布を染めるまで、1年をかけてじっくりと取り組みます。

この藍染めをはじめるきっかけとなったのが、京都の染織家・斎藤洋さん。子どもたちと野外で20メートルほどもある真っ白な布を草木で染める「野染め」という活動を続けられて、20年。子どもたちからは「染めのおっちゃん」という愛称で親しまれています。

「色」を自然からいただき、布を「染める」という魅力を通して、ひとが生きるということへの思考が紡がれていく── 今回は、そんな染めのおっちゃんこと斎藤さんと、みんなのきこども園の藍ものがたりをお伝えします。

京都・「風工房」主宰。1947年、横浜市生まれ。1971年から京都で染を始める。刷毛染で大胆さと繊細さを表現。全国各地のギャラリーの他、相国寺、無名舎など、寺院や町家での作品展を開催。ニューヨークで出会ったメモリアルキルト(AIDS/HIVへのメッセージを縫い付けた布)の精神は作風に大きな影響を与え、1990年「メモリアルキルト・ジャパン」を設立。ライフワークとして大人から子供まで大勢の人たちと長い布を野外で染める「野染」活動を各地で行っている。

社会福祉法人宇治福祉園 理事長・幼保連携型認定こども園みんなのき三室戸こども園園長、社会福祉学修士、保育士、幼稚園教諭。

(一社)京都府保育協会会長、(公社)全国私立保育連盟保育・子育て総合研究機構研究企画委員、京都府社会福祉協議会理事など公職多数。

40年余の保育を通じて「子どものうた」、「子育て応援ソング」多数作曲、関西テレビ「となりの人間国宝さん認定」(笑)

社会福祉法人 宇治福祉園に入職後、三室戸保育園に保育士として15年、主任として10年、法人内にて異動となり、法人理事・みんなのき黄檗こども園の園長となって11年、保育現場を満喫している。

法人の保育活動である「藍」に出逢い、大阪総合保育大学大学院の修士論文(記事最後にダウンロードリンクを記載)では、藍の取り組みをテーマとするなど藍に魅了される。現職と並行し現場経験を生かし、近隣の保育教諭や看護師の養成校で非常勤講師を務める。令和元年より宇治市健康づくり・食育アライアンス事業副代表を務める。

遊びの足跡

斎藤さんと共に訪ねたこども園ですが、入口に停まっていた送迎バスに乗り込んだ子どもたちは斎藤さんの顔見知り。子どもたちとの元気なあいさつからその日は始まりました。

理事長の杉本先生と園長の田中先生が、まず園内を案内してくれたのですが、「遊びを満喫する」という言葉の通り、園内はどこもワクワクでいっぱい。いたるところにさまざまな素材を発見でき、遊びやものづくりはいつでも始まります。子どもたちのエネルギーにあふれた雰囲気に、自然と笑顔がこぼれます。

ボックスに仕分けられた多種多様な素材は、子どもたちが次々に使っていくため、すぐに空っぽになってしまうそうです。訪問中も、子どもたちがかわるがわる自分たちが作った作品を見せに来てくれました。園の理事長である杉本先生は、「片付け」についてこう語ってくださいました。

「‘片付ける’ ということと ‘あそびの場’には、いつも葛藤がありますよね。なので、遊びを保存して、遊びの続きができるようにしています。担任の先生たちも、子どもたちがたくさん作るので、どれが捨てて良いものなのかわからない。これは大丈夫かなと思って見ると、その先に紐がついていて『もしかたら、これはシャワーかもしれん』とか(笑)。見極めがすごく難しい」

子どもたちが素材と親しみ、想像力を存分に発揮して遊んだ痕跡を、「遊びの足跡」としてできるだけ残すようにしているそうです。片付けはするものの、遊びの続きができるようにしているのは、子どもたちの主体的な遊びを促すためのひとつの工夫。

子ども時代に遊びを存分に楽しむことが生きる喜びとなり、それが意欲や生きる力の源になります。みんなのきこども園では、そうした「原体験」を育む場として、さまざまな取り組みが行われています。

今回取材した「藍ものがたり」もそのひとつ。一年を通して行われる多様な活動すべてに共通して大切にしている視点は、「過程を味わう」ということ。

例えば、年末に搗いた餅の鏡開きでは、無病息災と子どもたちの健康を祈り、出世魚であるブリを解体するのだそうです。業者さんや卒園生のお父さんに来てもらい、6~8キロのブリを3匹ほど用意して、子どもたちの目の前で捌きます。園長の田中先生は言います。

「解体で臓器も取り出すので血も出ますし、この『さかな』という存在も、ついこの間まで海で生きていたもの。みんなのところに来てくれたから、ありがとうの気持ちでいただこうということを伝えています。それはお野菜も同じです。自分たちが生きていく上で力になってくれているから、ありがとうって。

ブリはブリしゃぶにしていただくのですが、食べるときのゆずポン酢も、山からゆずを採ってきて、子どもたちが自分でゆずポン酢を作ります。出来合いを買うのは簡単ですが、できるところは子どもたちと一緒に過程を味わうことを心がけています」

過程をみんなで味わう経験は、自然や環境、そして日々の生活の中でそれらがどのようにつながっているのかを想像する力を育みます。

「草木染も藍も、卒園までずっと同時進行で楽しむので、冷凍庫を開けたらジュースの代わりに、いっぱい冷凍染料がならんでいるんですよ。お野菜も育てたら、夏は枝豆を食べて、それが終わったら大豆ができて、それを味噌に繋げるということをずっとやっています」

野染めのおっちゃん

自然のサイクルと共にある生活の中での手仕事につなげた保育として、みんなのきこども園が草木染めをするきっかけとなったのが、冒頭で紹介した”染めのおっちゃん”こと斎藤洋さん。

斎藤さんは1971年に東京から京都に移り、住み込みで染物屋で働いたことをきっかけに、染めの世界に入りました。その後、独立して染めを続け、2011年からは工房兼ギャラリースペース「風の布・パピヨン」で活動されています。

斎藤さんが、20メートルほどの晒木綿を木と木の間に張り、染めて分け合う「野染め」を始めたのは2000年。これまでに2万人以上が野染めを体験しています。

青い空が広がった野原や公園で大きく真っ白な布に色を染めていく行為は、とても開放的で自然と笑顔がこぼれます。こうしてできた大作は、絶対にひとりでは出来ないと斎藤さん。

「こないだやってみたら、やっぱり”自分の作品”みたいになってしまうわけ、どうしても。俺一人でやってるからさ。ラインとかも染みついちゃっているわけでしょ。でも子どもは小さければ小さいほど目の前の面積だけで楽しんでいてさ、それが全体から見たら、すごくかっこいいわけだよね。前から分かっていたけど、野染めは絶対ひとりじゃ出来ない。あんな凄いの。改めて分かった」

そんな野染めですが、参加者は子どもだけではないそうで、こんなエピソードも伺いました。

「街中の公園とかで許可を得て開催するから、いろんな人が来るんですね。昼休みのサラリーマンとかも『おもろい!』とか言って。そしたらね、シャツ着てネクタイしているんだけど、そのネクタイを刷毛がわりにして色をつけてて。で、シャツにぴーって色がついても、楽しそうにしてて。もう黙っとこうと思ってね(笑)。そういう人は、なにか突破しちゃうとすごいよね。夢中になっちゃってね」

色づくりの出会い旅

大人も魅了する野染めを、みんなのきこども園で初めて開催したのは、2000年。そこから自分たちでも草木染を始めてみることになり、自然の中にあるもので染めるという探究に、子どもたちは好奇心をさらにふくらませていきました。

「子どもたちも‘色をもらっている’という感覚があるんですね。するとそこから疑問もでてくる。飲んでいるお茶にしても、これは染料になるかなと実験したり。人間が生きていく上で欠かせない衣食住のところを通して、‘共にある’ 感覚は、子どもがダイレクトに感じてくれているかな。毎年いろいろ実験しはって、茎でも染めができるんかとかね。いろいろそのときのひらめきを全部やるので、もう成功や失敗がない世界」

という田中先生に杉本先生が続けます。

「斎藤先生と一緒にやっていた野染めで、子どもが『色が欲しい』ということを言い出すんですよね。あるときは桜色が欲しかったんです。そしたら、桜の木から取れるかも知れないと。そうすると園児が『園庭の木を切ってもいいか』というので、園庭の木はかわいそうかもしれないねということで、結局森林組合の方に間伐材の杉皮をいただいて。それで煮出してコトコトやると、白い布から少し桜色に染まったんですね。そのちいさな変化に、子どもたちの顔が本当に輝くんですね。ちょっとしか色は変化していないですけど、そのこまかな変化を、瞬間的に敏感に感じ取る子どもの感性が、すごいなと思いますね」

杉本先生のことばを受けて、斎藤さんが言います。

「普段、赤・黄色・青とか、そういうふうに色を分類していくでしょ。でも、微妙な色の違いみたいなものは、草木ならではなんだよね。昔の人がすごいのは、その一個一個に名前をつけたりしている。この桜色の時も、もともとの白と比べると、本当に色は少ししか変わらないの。わずかに薄っすら色がついているのをみて、子どもたちが『わーすごい!』って言って。やっぱり自分たちが煮だしてやっているからね」

化学染料から草木染へ

30年以上染めを続けてきた斎藤さんは、長らく化学染料を使用して作品を制作されてきました。ですが、東北の震災をきっかけに草木染に切り替えたそうです。

「化学染料を草木に変えて収入は極端に減ったけれども、まずからだが変わった。化学染料を扱っていたせいなのかダメージが来ていて、良くないなとずっと感じていたんだけど、なかなか変われなかった。でも東北の震災がきっかけで、私も変わらないといけないと思ったんだよね。思い切って変えたら、商売は駄目になったけど、体は良くなった」

斉藤さんが化学染料から草木染めに切り替えたと同時に、子どもたちとの野染めの材料も草木となりました。安全性も高く、身近なものでも色が出る草木染。しかし化学染料のようなはっきりした色は出ません。斎藤さんは先生方に切り替えた理由を話しながら、「派手な色は出ないけど、勘弁してな」と、思っていたそうです。しかしそのような心配とは裏腹に、子どもたちは自然の複雑さの中に、おもしろさや素敵さをどんどん見出していきました。

「本当にみんなのきこども園から教えてもらうことは、自分の中に大すごくおおきくあってね。仲間みたいな感じがしてきて。化学染料やっていたときとは、質的に全然違うんだよね。特にお子たちが。だってこっちが8色ぐらいをしているのをさ、26色とか用意してくるんだからさ。『何これ?!』みたいなものがいっぱいあるからね」

私たちが普段知っている「色」という分類で分けられない複雑な色味。香りも伴うその自然からのいただきものに、子どもたちの好奇心はどんどん反応していきます。

「だから、そういう世界が広がってたの。俺、知らんかったんだよね、そんなこと」

藍のものがたり

自分でやってみることで見方や感じ方が変わる。それは、分野は違っても多くの方が共感されるのではないでしょうか。こども園では、藍染も衣食住にまつわる「生きるための活動の体験」として取り入れています。

「最初のきっかけは、斎藤先生との草木染やったんです。いろんなお花を煮立てて出た色を、アルバムみたいに貼って草木染の図鑑を私たちが作っていたんですけど、それを絵本のようにいつも子どもたちが集まって見ていて。それで、青がないということを子どもたちが言い出したんです」

たくさんあるのは茶色や黄色。それをいつも見ていた担任の先生方が、前もって藍の種は探し出していたそうですが、子どもたちが言いだすまで、大人たちから青を提供することはしませんでした。斎藤さんはいいます。

「実は緑もないんだよね。基本、緑は出せないんです。でも、これだけ自然には緑がある。緑の色素があるから緑に見えるわけで、でも煮出すと緑は大体茶系か黄色系かになる。そこで、藍っていうのがあると緑ができるし、黄色はいっぱいあるからね。それだけ特別なものなのですけど、あれってね、藍といっしょに過ごしていないといけないわけ。藍を”飼う”っていうんだけど」

そうやって、子どもたちの「青がほしい」から始まった藍に、年ごとに名前をつけるそうです。

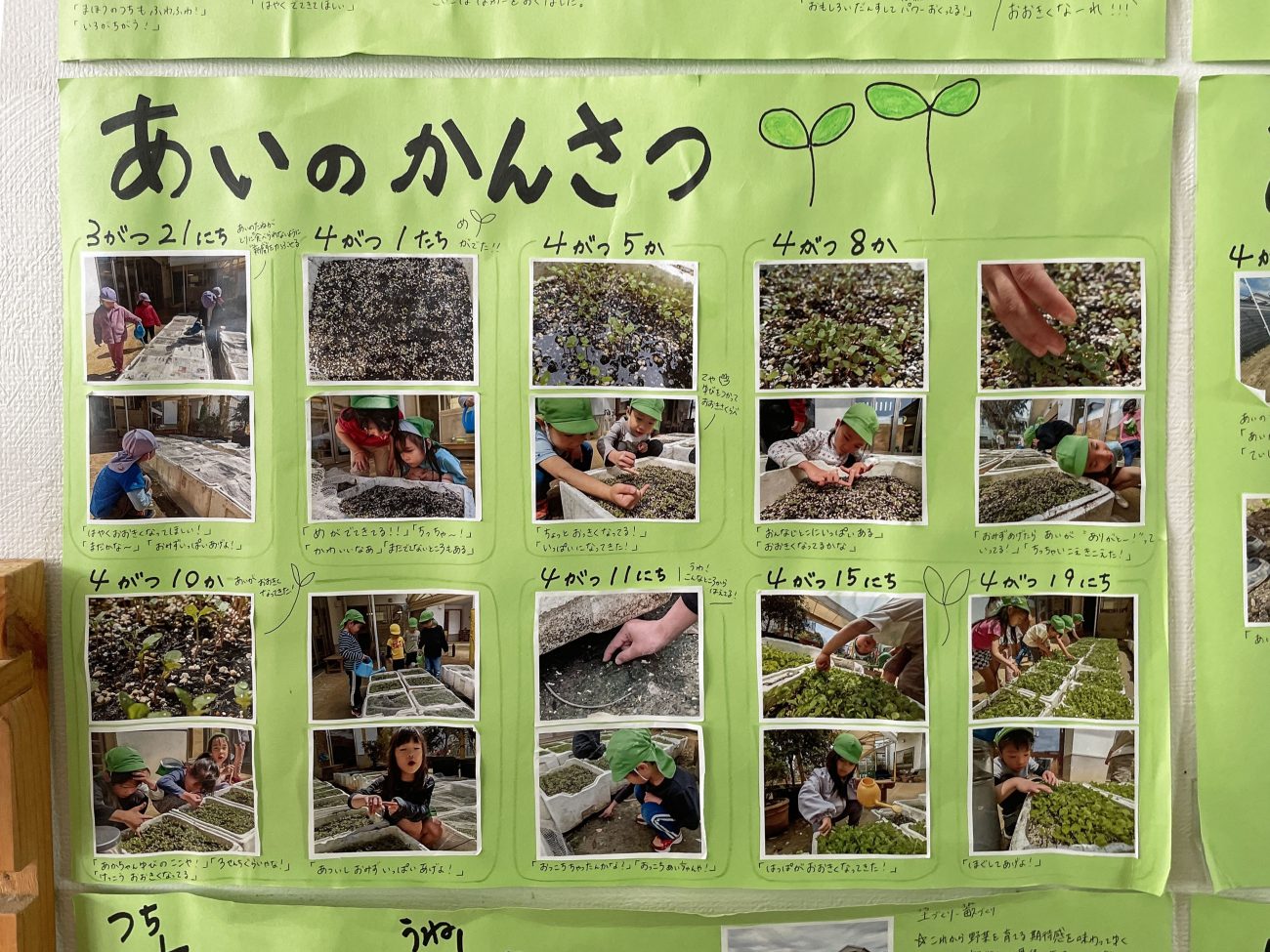

子どもたちはこの藍のストーリーを、記録し研究します。種を植えるところから収穫までの畑の管理は子どもの担当。収穫した葉を発酵させて蒅をつくり、藍建てから絞りを行い染めるまでは、大人と一緒に。

「藍染」の全工程を、子どもたちは体験します。土作りからするため、子どもたちは土のpHを測り、問題が起これば自分たちでまずその理由を探ってみます。大人が子どもの問題解決の機会を奪うことはしません。

「枯れたらね、『なんで枯れてるんやー!!』言うて。そしたら、茎に穴が開いていることが分かって、そこから虫が出てきたとか。それもまた物語」

と田中先生。

「最後出来上がりのときは、温度とか藍の匂いで今日は元気やとか、ちょっと元気ないとか、子どもたちが言い出すんです。元気なくて腐敗の方に傾くと、少し動物性のある匂いに変わるんです。子どもたちは自然の現象にダイレクトに五感で反応するから、本当に臭いときは遠慮もなく『くっさー!!』というんですね(笑)。それから、藍は爪のタンパク質に反応するので、すぐ指先が青く染まるのですが、そのつき具合を見て、今日は元気やとか元気ないとか言わはるんですよ」

藍染めを始めるのは年長さんからです。そんな年長さんが、まるでクッキングのように藍をぐるぐると攪拌する様子を、年中さんたちは「なにしてんのー?」と興味津々に見ています。年長さんが卒園するときには、次の代に鍋などの道具をバトンタッチする引継ぎ式が行われるそうです。藍職人さんのように、手が青くなることを憧れのように見ていた年中さんたち。次こそは自分たちの番です。

一年を通して続くこの「藍ものがたり」ですが、どのようにして子どもたちの関心を、そのプロセスに長期間向けさせているのでしょうか。田中先生は言います。

「子どもだけでも多分続かなくて、やっぱり職員自身が楽しんで心動かしながら、子どもと一緒になって、一緒になって問いを投げてみたりだとか、感動を味わったりしていることの繰り返しが、ずっと持続していくということにつながるのかなと思います」

みんなのきこども園ではご縁があり草木染や藍染につながりましたが、杉本先生は他のどんなことでも良いのではないかと提案します。

「本当に真剣に思ったことは、じっくり1年間を通してやる。何でもいいので。そこに職人さんだとかが関わっていく。そんなことが、全国で起こればいいのにとすごく思いますね」

ぬか床のような場

先生自身が心動き楽しんでいることが大事とおっしゃる田中先生ですが、この藍の活動に子どもたちのこころを掴む不思議な魅力があることを知り、その研究の為についには大学の修士論文まで書かれました。

「この子ども園での藍染の記録を使って、子どもたちがなぜこんなに1年間、興味を持ち続けて展開していけたのかを研究したのがこの論文。藍を種から育てて藍染をするまでの取り組みの中で、どのように子どもたちが気づいたり、好奇心を高めたり、それが1年間持続するのかというところに関心がありました」

「ごっくんごっくんっていってるで~」──水が土に吸い込まれていく様子。

「わぁ、あおくなった!」「しょくにんさんの手やで~」──自分の爪が青く染まっていることを喜ぶ子どもたち。

論文には、子どもたちが一つひとつの取り組みに驚き、楽しみ、発した言葉が記録されています。それらを丁寧に拾い、どのような活動がどんな心の動きを促し、それがどのように気づきや学びにつながったのかを分析します。こうして明らかになった活動と学びの関係性の理解が、子どもたちの「生きる力」を育てるために活かされていきます。

「園の創設者も、最初はこの『命を大事にする』ということも人間の世界だけで考えたみたいなのだけど、でも子どもたちにとっては、ダンゴムシだったりお花だったり、環境も実は保育をしていて。自分の命が本当に生の次元まで降りて行っている。だから命を大事にするっていうのは、人間だけじゃなくて、環境と多様な生命体との共生も含んだ命ということで。子どもたちを見ていても、まさにそう思います。

やっぱりキーワードは『多様性』ではないでしょうか。みんなが何かにそれぞれに夢中になる、それが多様に混ざり合って、それらがどんなふうに発酵していくか。園全体が、じっくり時間をかけて物語がいろいろなかたちで湧いてくるのを見守る、ぬか床のような場だと思っています」

子どもが目を見張るものに一緒に視線を向けられること、そこで湧き上がってくる気づきや疑問に寄りそうこと。自然の色で布を染めるという昔からの営みも、自分の生活に引き寄せると、全く違う経験となります。

染織と長く向き合ってきた斎藤さんふとが漏らした、原点を忘れない問いが印象的でした。

「どうやって染めという作業が始まったのかなと考えているんだけど、なんかだいぶ昔からやったと思うんですよ。でも、その最初のさいしょはどうだったのかなと思って。子どもがあそんだり、男が猟から帰ってきたりして、いろんなものが布にくっついたりするでしょ。土とか草とか。それを『おもろいな』って思った人がおるんじゃないかな」

その原初的な喜びが、斎藤さんや子どもたち、そしてみんなのきこども園の先生たちの間に流れているように感じました。

取材協力

社会福祉法人 宇治福祉園 みんなの木こども園

https://ujifukushien.net/

斎藤洋「風の布・パピヨン」Facebook

https://www.facebook.com/papillon.kaze

田中みゆき

「継続的な活動において広がりと深まりが生まれていくために ~年長児による『藍染の一年間の取り組み』の分析~」

大阪総合保育大学大学院博士前期課程修士論文,2017年

【ダウンロードはこちらから】

https://drive.google.com/file/d/1hwFXghfgahD_abKkd-FGOiaOgwhLK2B_/view?usp=sharing