Page Index

文化を愛する旅とは、人によって営まれてきたその地の文化の文脈を知り、学び、みずから触れにゆくこと。そのための旅をすること。

工芸や建築、寺社仏閣、芸能をはじめとする有形無形の文化、食のあり方、生活や暮らしに根づいたヴァナキュラーな文化、さらにはその地の人びとの価値観、生き方までさまざまな形を、愛されるべき文化とよびたい。

この連載では、旅先の地にある広義の文化をいかに知り、触れにゆくことができるかを、文化の担い手や観光に携わる方々と共に考えていく。

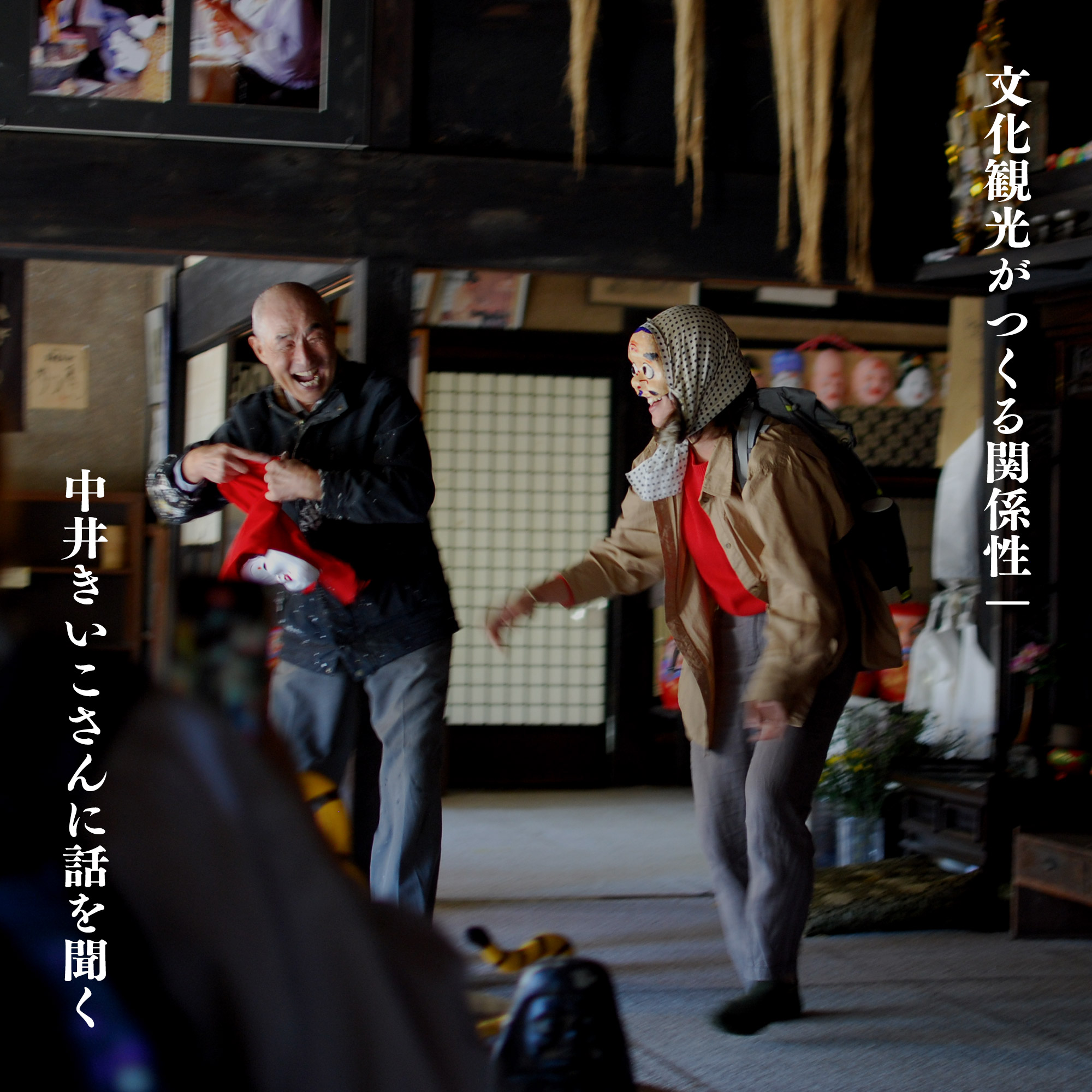

今回はこれまでの文化観光チャンネル「文化を愛する旅にでる」のひと区切りのような回です。本と人と地域のあたらしい関わり方をつくる、出雲路本制作所代表の中井きいこさんに話をうかがいました。同世代で気心の知れた友人同士であり、気楽な対話の雰囲気をそのまま記事に書き起こしましたが、内容はなかなかディープ。抽象的な議論から、文化観光的な体験ができる具体的なお勧めスポットの紹介までしています。

この連載ではさまざまな文化観光に携わる方へのインタビューから、文化観光を通して相互に関係性が生まれることを理想としてきました。そのため、文化観光を「つくる側」ではなく、文化観光を「しに行く側」のスタンスについて触れることになったのも重要な切り口でした。双方に文化への尊重の思いと、文化に関わる人々への態度があることが、その文化を生きたものとして継いでいくかけがえのない要素であると思います。

取材日:2024年7月22日

中井きいこ 出雲路本制作所 代表

現在は食/ものづくり/民主主義/鴨川などをテーマにしたいくつかの本を仕込む一方で、各地の編集プロジェクトに参与。本の先をつくる/書き手と読み手の接点をつくる/里山に関わる、などの切り口から、現代における本の役割を模索している。地域とデザインの学校「LIVE DESIGN School」運営局。1993年東京生まれ。

伝統文化を現代で息づかせるために必要な価値の再構築

酒井一途

地域にある途絶えそうなものたちを、どうやったら現代にいきいきと生き延びさせられるかが、文化観光の裏テーマにあると感じてきたんだよね。

これまで地域に根づいてきた文化には、綿々と続いてきた流れがある。上流から下流、つまり素材からそれが加工されてモノになるまでのプロセスに、多くの手仕事が関わってきた。そのサイクルのうちのどこかが欠け落ちることによって、全体が回らなくなってしまうことが全国的に生じている。職人の手によるさまざまな道具や素材加工も、その技術が失われていっている。どうしたらその繋がりを、これからの時代に沿う形で編み直していけるだろう、と。

モノには需要と供給がかならずあって、そこには経済が関わってくるものだから、経済を考えるときにはそのモノを守ってきた人たちが出てくる。「わしら守ってきたんじゃ」といいながら現れて、「守ってきたから偉い、なのに誰も金をくれない、もらって当然なのに」という。大事なことをしてきた人たちなのは事実なんだけど、守ろうとするその方法が「これまでのものを何も変えない」という主張になってしまっていて、それでは続けようがない。だって単に生活上で需要がなくなってしまったものとか、祭りや儀礼などの行事が途絶えたことで「目的的な価値がない」とされているものについて、ただ守るためにお金を費やしつづけるだけでは、何のサイクルにもならないから。

現代社会の中で伝統を生かし続けるためには、現代における価値の編み直しが必要で、もしかしたらある種の価値の転換を起こすことになるかもしれない。守ってきた人たちが「思ってきた価値」が形を変えなければならないものだったり、これまで「価値がない」とされていたものが今ではもっと価値を与えられるものだったり、いろいろとあると思う。実用的なことだけじゃなくてね。決して「目的的な価値がない」モノに一切の価値がないわけじゃない。ふたたび需要と供給のサイクルを作るためには、「価値の与え方」を再考する必要があるということ。

これは今の時代における転換点で、ここに文化観光が関わってきそうな気がしている。でも、はてどうしたものか、というもやもやを、もやもやしながらも言葉にしていきつつ探っていく対話をしようというのが、今日の主旨です。

中井きいこ

文化観光は、工芸観光とか産業観光とか、〇〇観光がいろいろ出始めたけど、何を指すんだろう。

酒井一途

かなり広義でいいと思っているよ。人の手が関わっているものに関しては「文化」と呼んでいいだろうから。モノじゃなくて体験(コト)でもいい。新しいカルチャーも大事にしていければいいし、それを目的とした観光があってもいい。

ただ新しい概念を考えていくときには、核になる精神に何を置くかが大切だと思うんだ。文化観光という概念で捉えるときに、そこに関わる人が意志を持ってより大切にしていきたいものを選び取るとしたら、かなり広義のものからもうちょっと狭められたものになっていくはず。はっきりしていくことで伝えやすくもなっていくかもしれない。

中井きいこ

一途くんのいう意味での、文化観光をしたい人ってどんな人なんだろう。

酒井一途

ある文化に対しての関心を抱いている、ひいては「使い手になる」「関わりをもつ」ことも含めて、サイクルの一部に参与していくことに関心をもつ人、かな。

文化観光で気づく、都会の自己の異質性

中井きいこ

文化観光をつくる側の話もあるけど、文化観光をする側の態度をどうつくっていけるかが大事だなと思ってさ。

一昨日富山の高岡に行ったとき、能作(※1)に行ってきてすごかったんだ。いわば産業観光のキング・オブ・キングみたいなところ。新しくてスタイリッシュな3、4階くらいの吹き抜けの建物があって、そこに入るとエントランスの中央、視界に入る壁一面がガラス張りになっていてね。形も色も全部違う鋳物の原型がずらーっとディスプレイされてる。めっちゃ映えスポットがいきなりあるの。入った途端にもう圧倒される。

案内ツアーに参加すると、大空間で職人さんたちが作業している中に見学者が入っていくような感じ。職人さんと我々のあいだを仕切るのは一本の白線だけ。めぐる工程もわかりやすくて、錫を燃やして、型に溶かし込んで、それを固めて。できたての錫を触らせてもらうと、ふにゃふにゃしてて「うわあ」って感触も味わえて。作業してる音はかなり響くんだけど、一人ずつイヤホンが渡されているからガイドさんの声がちゃんと聞こえてくる。能作のツアーでは職人さんたちに対して、参加者が「見せてもらっている」という関係性を作りやすい空間になっていると思う。

ほかの工場見学だと、うるさい作業音の中でガイドさんが声を張り上げても、後ろの方にいると何を言ってるのか全然聞こえないこともあるし、作業する職人さんたちをガラス越しに眺めるだけだったりすることもある。そうなると見学する側が、まるで偉い立場で視察しているみたいな関係性になっちゃう気がして。

酒井一途

関係性の作りかたって、立ち位置にしてもガラス壁にしても、考慮して作られていないと見え方がぜんぜん変わっちゃうもんね。

中井きいこ

ごく個人的なことなんだけどさ。能作で職人さんを見てて、わたしはすごく恥ずかしい気持ちになったんだよね。

酒井一途

それはどういうこと?

中井きいこ

手仕事をする職人さんや一次産業、自然に近い仕事をしている人たちに、都会人は圧倒的に敵わないという気持ちがずっとあるんだよね。そこから来る感情なの。本当に個人的なことで、ほかに一緒に参加してた15人は施設と体験への肯定的な感想が大半で、恥ずかしいと発言したのはわたしだけだった。

京都の美山に、田歌舎(※2)という自給自足をしている集団があって、そこで鹿猟をする体験をさせてもらったことがあるんだ。猟師さんが鉄砲を構えるすぐ後ろでじっと見るという体験なのだけど、彼らが山に入っていくときの身のこなしと、都会からやってきたわたしや友人たちがよいしょよいしょと斜面を降りていく姿が、同じ世代の同じ人間なのにどうしてこうも違うのか、って強烈に感じた。鮮明にそのシーンが残っていてさ。そのときもすごく恥ずかしいなと思ったの。能作のときの恥ずかしい気持ちと通じるものがある。

自然の感覚をどうやったら都会人が取り戻すことができるのかというのも、観光のなせる一つの役割なんじゃないかな。啓蒙的だったり教育的である必要はないけどね。そういう意味で、都会から来た見学者が参加して「恥ずかしい」という思いをするくらいの方がいいと、わたしは思っている。

酒井一途

観光にいく・旅にでることで、自分の周りの環境とはちがうところに身を置くことができる、つまり普段自分がいる環境や自分自身の姿を外側から眺めることになるわけだよね。その視線が、きいこさんの場合には「恥ずかしい」という感情としてあらわれてきて、ある種の自己批判とも結びついてきたんだね。

中井きいこ

都会にいると、自分が自然にとって異質だということがわからないけど、圧倒的な自然環境にいったときに、いかに自分が「人間」じゃなくなっているかということを痛感するんだな。自然に近い人がいいという感覚が、自分にとっては強いんだろうな。

あと岩手の遠野にあるクイーンズメドウ・カントリーハウス(※3)という場所も思い出した。そこは乗馬や調教といった目的の先に馬がいるのではなく、ただ馬と人が共に暮らしていける場所なんだ。そこにいる人たちはまるで人間じゃない違う言語を使っているように思えるんだよ。そういうものに憧れをもっている都市生活者がわたしなんだなと思う。異文化観光というか。でも異文化というのもちがうな。

酒井一途

なんて言葉があったらいいんだろうね。

中井きいこ

文化観光って、一般的には「わたし」がいて「文化」という対象がある、その対象を見にいく、という関係性になりがちだと思う。でも一途くんのいう文化観光への問いを受けながら考え直すと、その関係性を超えていたときの経験を思い出す。

能作や田歌舎でのわたしの経験は、「文化」の中に入っちゃって「わたし」の異質さに気づく、というものだった。傍観者や観察者として外から体験するというのではなくて、その中に取り込まれるという経験だった。

酒井一途

「わたし」が「文化」を観光しにいくわけじゃないんだね。足を運ぶと、「わたし」を大きく取り込んでしまうような「何か」がそこにはあるんだね。

従来の認識や価値観をひっくり返していくには

中井きいこ

この前ランドスケープを仕事にしている友人と話していてね。建築とランドスケープって分かちがたい領域ではあるものの、基本的に仕事の流れはクライアントが建築家に依頼して、建築家がランドスケープのデザイナーに外注する流れになってる。でも本来は逆で、生態系のなかに人工物があるわけだから、ランドスケープデザイナーが仕事を受注して建築家に発注するというほうがいいのではないか、って。

一次産業にしてもそれと同様に本来の構図が逆で、都市生活者を支えるものとして一次産業があるわけじゃなく、一次産業ありきという共通認識がもっと出てくればいいと思う。

酒井一途

構図の逆転というのに鍵がありそうだね。「わたし」が「文化」を観光しにいったら、逆に「文化」が「わたし」を取り込んでしまう、というのも逆転のひとつだ。

中井きいこ

京都で染め工場を経営している方がおっしゃっていたんだけど、大学生が見学にやってきて、「伝統産業の人たち困っているんですよね、プロダクトデザインしてあげましょうか」って言うんだって。そういう構図やばいじゃん。でもいろんなところにあるんだよ。

全国の代表的なオープンファクトリーのイベントやマーケットにしても、中の職人さんたちは一つのコンテンツになってしまって、束ねているプロデューサー側や行政ばかりがフォーカスされている。もちろんどのプロデューサーも、職人さんたちありきで自分があるってすごく自覚しているはず。でも見せ方的には、どうしても仕事をつくる人や受けてくる人が、職人さんたちに声をかけて束ねるという構図になる。デザイナーがプロデューサーを務めることが多くなってるから、学生もそういう気分になっちゃうのかも。

酒井一途

どうしたらその認識をひっくり返せるんだろうね。大きなことだけどなにかきっかけがあったら、がらっと変えられるはず。

中井きいこ

明治維新で「西洋」という概念が入ってきたことで、「和」の価値観ができたじゃない。和紙ももともとはただ「紙」だったものが、「洋紙」が入ってきたことで「和紙」と呼ばれるようになった。ひっくり返すだけじゃなくて、あるいは別のものを持ってくることでずらすこともできるかもしれない。

酒井一途

僕も別のことで明治維新を考えてた。昨日、旧公家の山科家三十代後嗣にあたる山科言親さん(※過去記事参照「京都・宮廷文化を旅する」https://craftweek.jp/cms25/column/70424)のところに行ってきたんだ。そこで聞いてきた話で、京都では八坂神社を中心に祇園祭がおこなわれているけれど、もともと八坂神社は祇園社と呼ばれていたのだそう。明治維新のときに神仏分離で、祇園という名前が仏教的だからという理由で変えさせられて八坂神社になったんだ。主祭神も素戔嗚尊(すさのおのみこと)とされているけど、国家神道化の流れにあたって統合されたもので、もとは牛頭天皇(ごずてんのう)という信仰の対象がおられたそうだ。古くから天皇というと牛頭天皇のことを指していたくらいで、いわゆる天皇は禁裏と呼ばれていた。

そんなにも篤く信仰されていた存在が、一つの時代の境目で別神にされてしまう。ちょうど最近、安丸良夫さんの『神々の明治維新 神仏分離と廃仏毀釈』という本を読んだところでね。祇園社にかぎらず、全国無数にそういう信仰対象のすげ替えというのがあったんだよなって。

信仰があるって、人が生きる上でめちゃくちゃ大きなことだと思うんだけど、その信仰の対象が変わることがあり得るって、驚くべきことだよね。仮に本人は隠れて信仰できたとしても、世代を超えて受け継がれていくのは難しい。その世代にとっての破壊があったとしても、次の次の世代にもなると、もう生まれたときからそれが当たり前になるのだから、世代で信仰の感覚って変化し得るんだ、置き換えられてしまうんだ。

それってとてもおそろしいこと。でも多くのことが「ここからまた変えられる」という希望にもなるのだと思う。信仰ですらそうなんだから、いわんやほかの価値観においてをや、と。

中井きいこ

認識や価値観、当たり前と思っていることが移り変わっていくのが、どんどん加速している時代だよね。そんな時代にあって、変わるもの、変わらないもの、洗い出してみるとおもしろいかも。アトム化された世の中で、かつての信仰心のように土台を変えるのはかなり難しいと思うけど、分断された領域の一つひとつをひっくり返していくことは方法としてはあるはず。

酒井一途

複数のレイヤーでさまざまな人が生きているからね。そのなかでも釣り針を投げたら引っかかってくれる潜在層がかならずいるわけだから、その人たちへのアプローチの仕方なんだろうな。

中井きいこ

わかる。機会を探している人はたくさんいる。そのときいつも自分に返ってくる問いがあってさ、釣り針が引っかかったときにわたしはこの釣竿を持っていられるのか、ということなんだよね。本気度を自分でも試されていると思う。

酒井一途

文脈に沿いつつ最後に文化観光に話を戻すと、ひとくくりに文化観光というときには冒頭にもいった「核になる精神に何を置くか」を見極めていく必要があるんだよね。

たとえば「消費的な文化観光」があるとしたら、現代的なマーケティング戦略が上手だったりして、いわば疑似餌の種類が豊富なはず。文化のサイクルに興味を持っている潜在層の中でその釣り針に引っかかってしまう人も多い。まんまと消費させられながら、「私がお金を落とすことでサイクルに貢献できる」と思ってしまう。この社会において消費的なものには吸引力があって、大量に人々を引っ掛けることができる。

でもその形だと、一次産業の人たちの立ち位置が本質的に変わることにはきっとならない。単に今の社会の構造を利用して文化観光を謳っているだけのものになってしまう。潜在層を消費的なものに引っ掛からせずに、いかに関わりしろを持てる形の文化観光に引っ張ってくるか、が問われていると思う。

中井きいこ

能作では誰にでもできるような仕事に体制が整えられていたんだ。職人さんぽい風体の方もいたけどパートのおばちゃんもいた。そういう体制にしながらも迫力ある見せ方になっているのがひとつ。それでいて、本当に大事な技術や伝統もそこで守っている二段構成があるんだって。誰もができるほうは、お稽古にするとか気軽にサブスクにするというやりかたもあるかもね。現代では「師匠」と呼ばれる存在がいなくて、若い人はお稽古をしたがっているということも聞くから。

作り手を第一として、文化や工芸の「伝え手」はいろいろな形がでてきているけれど、それ以外に地域の文化へのどんな関わりしろがあるのか、名付けてみる必要があるかもしれないね。関わりしろの総数をいったんできる限りだしてみることをしてもおもしろそう。

編集後記

文化、また自然の中における人の営みの大きさを考えてみる。それは人が自分の見聞を広めるためにちょっと足を伸ばして見に行けば得られるようなものではありません。触れれば、そのものに取り込まれてしまうような大きな存在です。それぐらい自分を超えたものでなければ、文化観光という体験に格別の価値を与えることはできないでしょう。

近代以降、多くの観光は二次的な追体験にすぎないものとなりました。写真で、映像で見た場所に足を運ぶ。そして自分もそこで同じような写真を撮ることで観光した気分になる。そうした行為に意味がないとはいいませんが、わざわざ時間と金銭を費やしてするに値するほどのことかどうかは疑問に思います。

旅をすることは本来、自己が変容を遂げることにつながるものです。文化観光には今もまだその可能性が秘められています。単に消費的なものに終わらせるのではもったいない、もっと新しい切り口が得られるはずです。

大いなるものへの関わりとその中で得た衝動があって、日常にふたたび帰ったときにその日常の光景そのものを変化させてしまっているような、そんな文化観光のありかたをこれからも模索していければと思っています。

関連する文化施設・体験のご案内

※1 能作

https://www.nousaku.co.jp/factory/

※2 田歌舎

※3 クイーンズメドウ・カントリーハウス

出雲路本制作所 参考記事

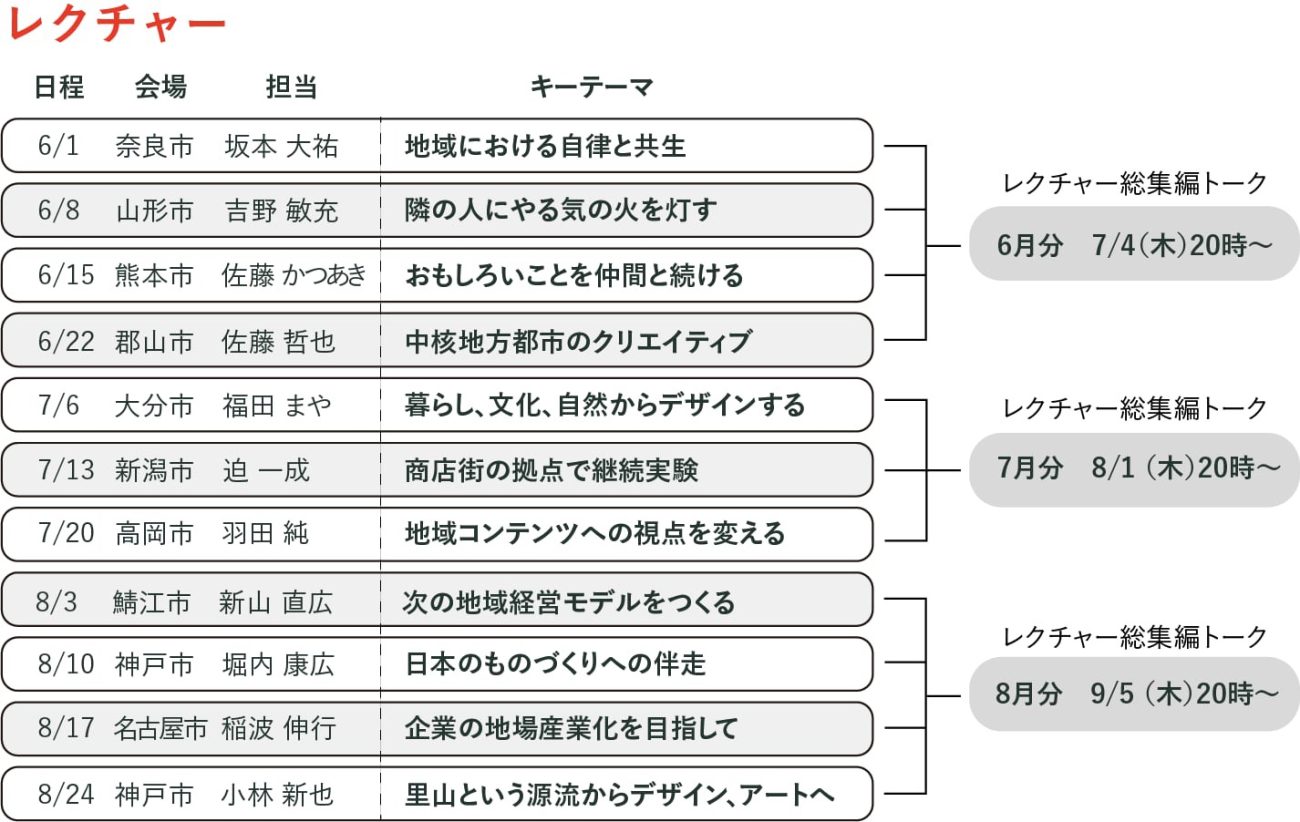

○LIVE DESIGN School

中井きいこさん主宰の出雲路本制作所の企画運営による、地域とデザインの学校 LIVE DESIGN School。各地に根づいて活動する日本のトップランナーのデザイナーたち、そして各地で多様に生きる参加者同士が1年間どっぷり関わり合いながら、学び、ともに考え、実践していく生態系(スクール)。

https://live-design-school.com/

○中井きいこさんと鳥取・湯梨浜町松崎の汽水空港へ|黒鳥本屋探訪〈これから読む本が一番面白い〉第12回 お喋り編/黒鳥社

○工夫せよ!と風景はいう――『具体的な建築 観察から得る設計の手がかり』(学芸出版社)著者・伊藤 暁さん、編集者・中井きいこさん インタビュー/内沼晋太郎(バリューブックス)

○腑に落ちる生き方を。京都の小さな出版社が考える、いまの社会にフィットする「本づくり」/リクルート

https://www.recruit.co.jp/blog/guesttalk/20240419_5016.html

○しごとゼミ「私の移住論」/日本仕事百貨

https://shigoto100.com/event/shigoto-seminar-ijyu

○紙をめぐる話|紙について話そう。 No.35 梅原 真×中井希衣子×原 研哉/竹尾