Page Index

工芸の作品には、固有の美しさを支える物語があります。その物語が次世代の形を導き出していくのではないでしょうか。

手と心が生み出す見事な仕事を訪ねながら、工芸の現在形を伝えたいと思います。

江戸時代からの歴史を持つ東京の手仕事を、最初に取材したのは20数年前のこと。『江戸の手わざ ちゃんとした人、ちゃんとした物』(文化出版局、2001年)のためだった。つい先日のようにも思えるけれど、取材した職人の多くは、鬼籍に入られてしまった。老職人の方々からは戦前、戦中の話を伺えて貴重な経験となったし、時に技術を継承する次世代の姿もあって、心強く思ったものだ。

頑固一徹、技は盗め、勘と経験、などはステロタイプの職人ワードだが、現代を生きる職人はもっとしなやかで、その素顔は古い職人像とは異なることを肌で感じる機会となった。そして、当時すでに深刻になっていた後継者問題について、取材を通して気づかされたのは、徒弟制度や家内工業を後継するという従来の形にとらわれなくてもいいのではないか、ということだった。

東京・東上野にある和紙問屋の老舗、東京松屋(1690年創業)は、装飾和紙の版元でもあり、消えかけていた伝統的な唐紙を再興させた立役者である。平成11年(1999)には「江戸からかみ」として国指定伝統的工芸品に指定されて認知度が高まった。メディアに取り上げられるようになり、建築家も注目するところとなる。襖や壁紙にとどまらない内装材として用途が高まり、文房具類や照明などにも用いられるように。

はたから見れば目覚ましい展開なのだけれど、ここ10年ほどの間に職人の高齢化や廃業など、先行き安泰とはいかない状況に。このままでは江戸からかみがまた消えてしまう。なんとか現状打破して技術を未来につなぐため、東京松屋は大きな決断をすることになった。それは、職人に外注するのではなく、自社工房を持ちそこで制作するという試み。アウトソーシングからインソーシングへ。かつて多くあったそのスタイルを、アップデートする形で採用したのだ。

江戸からかみの歴史と現在

江戸からかみは京都で発展した木版摺りの装飾技法(京からかみ)を主に、型紙を使う更紗、刷毛を工夫して縞を描く丁子引き、金銀の砂子や箔できらびやかに装飾を施すものなどがある。「からかみ」は「唐紙」と書く。唐物や唐様など、大陸由来の技法や様式に「唐」の文字が当てられる例にもれず、北宋時代の中国から舶来した美しい紙は、平安貴族たちの間で「からのかみ」と呼ばれて珍重され、やがて国内でも生産が始まる。殿上人は、和歌や写経にきらびやかな装飾和紙「料紙」を用いたが、からかみもまたそのひとつに含まれる。胡粉や雲母を用いて吉祥文様を木版摺りする雅なからかみは、やがて襖や壁など室内装飾にも取り入れられて、京都から日本各地へ広まっていったという。

江戸からかみは、江戸幕府開闢以来、武家屋敷や商家で用いられる襖紙として発展していく。しかし、「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるほど頻繁に火事があった江戸の町では、家が焼け落ちるだけでなく、からかみの木版も焼失の憂き目に遭いやすく、新しい注文に生産が追いつかない。そこで裃や着物、浴衣などの型染めに使われていた渋型紙に注目、木版の代替品としての型紙で単色または多色摺りする更紗技法が登場することになる。他に、縞を刷毛染めしてから紙を揉んで味わいを深める丁子引き、平安時代の料紙にも見られる金銀箔や砂子で抽象文様を施す技法も採用され、時に複数の技法を併用するなどもしながら、江戸ならではの「からかみ」を展開していくことになる。

伝統的なからかみは、小判と呼ばれる約30×45㎝の和紙に摺ったものを12枚貼り合わせる。江戸中期には「享保千型」と呼ばれるほどに文様のバリエーションが豊富だったという。しかし、こうした版木のほとんどは大正12年(1923)の関東大震災で焼けてしまった。折しも、ふすま紙1枚サイズの3×6判(さぶろくばん、91×182㎝)と呼ばれる大判和紙が漉けるようになり、それに合わせて新たに版木を彫ることになる。12枚の紙を貼り合わせるのではなく、一枚の紙に版木や型紙を送って文様をリピートする方法へと切り替わり、以来それが江戸のからかみスタイルとなっていく。これにより文様は大きく大らかになった。余白も生まれる。そのさっぱりとした感じが、江戸、そして東京の好みに通じている。

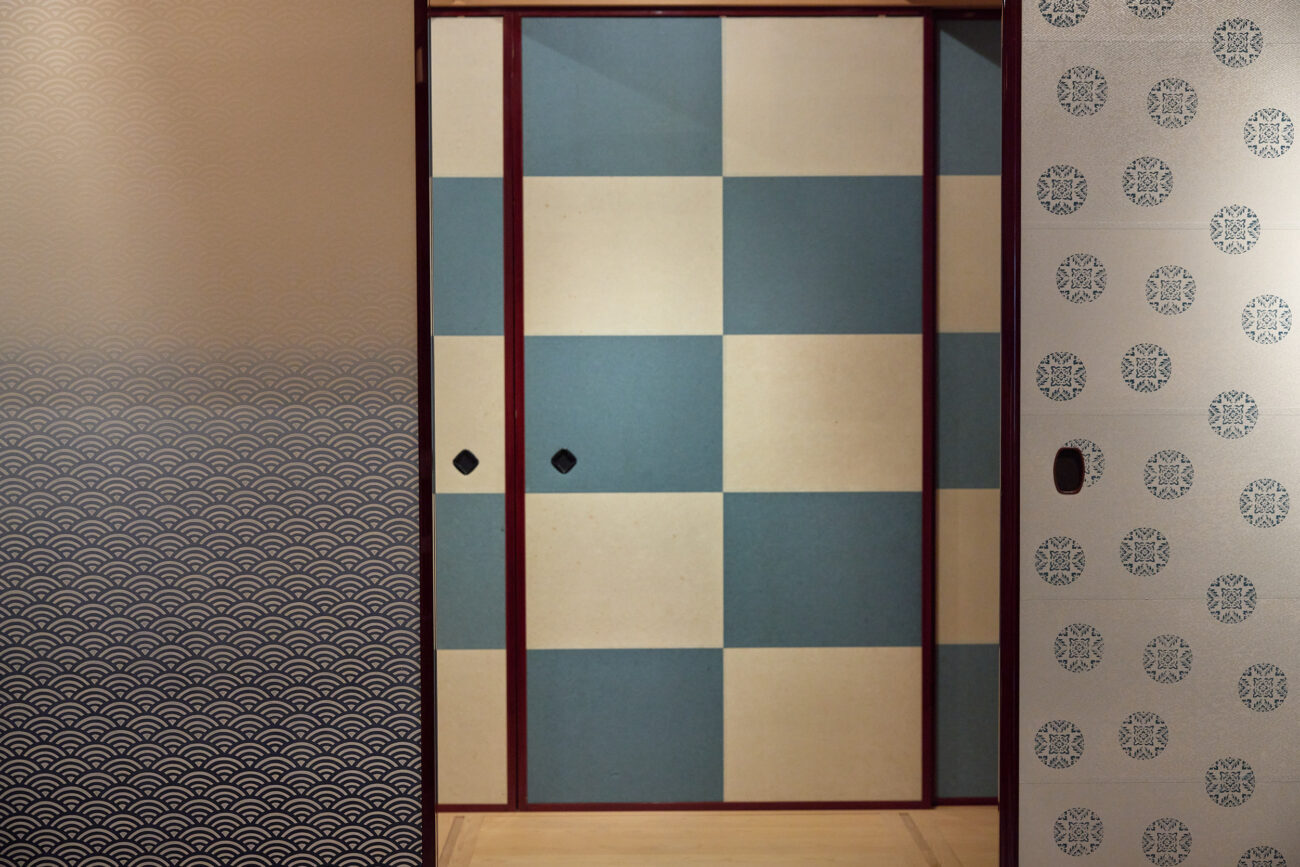

左は3×6判の襖サイズの和紙に版木を送ったもの。下地をクラデーションにするなど、大判ならではの加工ができるのも江戸からかみの面白さだ。ちなみに中央は、桂離宮・松琴亭の襖を写したもので、藍染めした和紙を溶かし、再度漉いた「漉き返し」の和紙を用いて石畳文様にしている

しかし、江戸からかみの受難は続く。太平洋戦争時の東京大空襲により、職人たちが多く住まう東京下町は灰燼に帰し、版木や型紙の多くを失ってしまう。戦後の復興期から高度成長期には、襖紙は安価な工業製品に凌駕されて、東京松屋18代目の伴利兵衛さんが家業を受け継いだ昭和38年(1963)には、ほとんどの商品が機械による量産品となっていたという。利兵衛さんの長女であり、松屋ショールーム商品企画・広報を担当する河野綾子さんのお話では、「父は家に残っていた昔の見本帖を見て、この歴史ある美しい装飾和紙をなんとか復興させたいと、技術を持っていた職人さんたちに声を掛け、版木や型紙を復刻。30年の年月をかけて新しい見本帖を完成させたのが平成4年(1992)のことでした」とのこと。そこからまた30年の時が過ぎた今、新たな変革の時を迎えたのである。

唐紙師と更紗師を兼ねた職人によるインソーシング

先にも説明したとおり、江戸からかみは、木版、型紙、丁子引き、金銀箔や砂子装飾があり、木版、丁子引きを主に担うのが唐紙師、型紙による仕事は更紗師、金銀箔、砂子での装飾は砂子師と分業制になっている。20数年前、それぞれを担当する工房を4軒取材したが、10年ほど前に更紗師の工房が廃業した。これをきっかけに、東京松屋では江戸からかみの将来を考え、自社制作へとシフトし始めたという。担当しているスタッフは現在5名。リーダー的な存在の高杉裕也さんは、入社して18年。「入社した当時は、商品制作部門でからかみを使った照明などを担当していました」。まだまだ江戸からかみに携わる職人たちが健在な時代だった。

高杉さんに転機が訪れたのは入社して5年たった頃。表具組合の訓練校に通うことになったのだ。「当時、表具を学びたいという志望者が足りなくて、東京松屋にも声が掛かり私が行くことになったんです」。和紙を扱う表具が、仕事の役に立つことは間違いない。高杉さんは襖、障子などの建具類や掛け軸を仕立てるための技術全般を、訓練校で学んだという。

東京松屋の自社工房では、江戸からかみの技法すべてに対応できる体制を整備しつつある。その中で高杉さんは、唐紙師の仕事である木版摺りと、更紗師の仕事である型紙染めの技術を担っている(砂子師の仕事は伝統工芸士の秋田英男さんが担当。また別の機会にご紹介したい)。その仕事ぶりについて河野さんは「ていねいできれいな仕上がりなんです。あとは作業効率をどこまで上げられるかなのですが、お客さまのためには、仕上がりの良さが第一です」ときっぱり言う。現在は、かつて2軒あった唐紙師の工房のひとつが廃業、丁子引きの仕事を担当している別の工房では先代が亡くなり、将来のことを考えた当主は、高杉さんに技術指導を始めているという。3軒の工房が分担していた仕事を、自社工房で一手に引き受けることになったのだ。負担も責任も大きいが、誰かが技術をマスターしていれば、また次の世代につなげることができる。0と1の大きな違いは、伝統工芸の現場で常々感じてきたことだが、今、高杉さんら自社工房スタッフは、その覚悟を胸に仕事をしているのだろう。

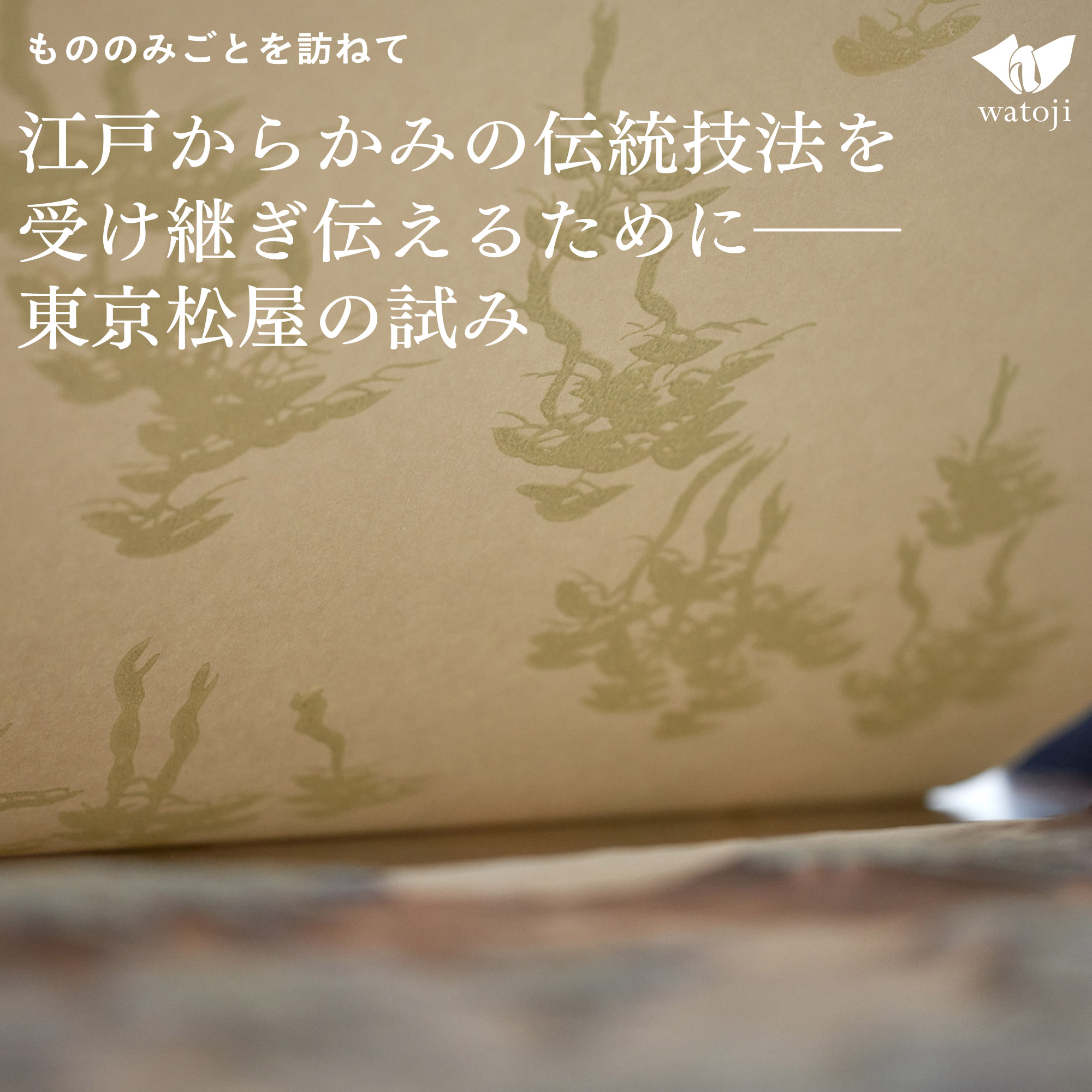

ここで、高杉さんたちが手がける木版摺りの仕事と、型紙を使う更紗の仕事をご紹介しよう。過去の記録や職人からの指導、独自の工夫で、江戸からかみに取り組んでいる。

受け継ぐ技法1 唐紙師の仕事

版木は襖紙サイズである 3×6判越前和紙の幅に合わせた大判の版木。それを固定し、紙を送るようにして模様を摺る。「一枚板はどうしても伸縮があり反ったりもするので、送りの継ぎ目でつなげる文様だとずれやすいんです。なので、文様をつなげる必要のないデザインになってきています」。桜材や桂材が使われてきたが、大判の版木が取れる樹齢の材は激減している。「今後は、接ぎ板を使うことも考えなくてはいけないかもしれません」。木材調達の問題は、さまざまな工芸ジャンル共通の悩みである。

雲母摺りの「きら」とはケイ酸塩鉱物である雲母を粉末状にしたもので、雲母摺りの木版唐紙の文様が光の加減で見え隠れするのは、ひとえに雲母の力なのだ。これに日本画にも使われる水干絵具で色調整をする。ただ、「きら」も水干絵具も不溶性で、特に「きら」は沈みやすいため、煮溶かした布海苔を加えてまんべんなく散るよう混ぜ合わせる。さらに膠と姫糊(米を煮てつくるでんぷん糊)を。これにより接着力のある絵具になる。膠だけでなく姫糊を加えることで接着力が高まるという。この調合は気温や湿度に応じて加減が必要。高杉さんは配合の数値を記録し、経験値を高めている。

調合した具材は薄い絹布を張った篩に刷毛で塗り、版木の上に静かにのせる。以前より、篩は入手が難しい道具のひとつとなっている。代用品はないかと思いを巡らせた高杉さんが、布を張れる丸いものをと考えたときに、ふとフランス刺繍の丸枠に思い当たった。文化人類学でいうところのブリコラージュ*である。

現在は譲り受けた篩と併用している。篩に張る生地は、文様の細かさに合わせて変えるという。細かい文様ほど繊細で薄い生地が求められるのだ。

*ブリコラージュ:その場で手に入る限られた道具屋材料を用いて、ものをつくること。

そしていよいよ摺りに入る。とても優しい動きだ。具材を置いた版木の上に和紙を載せて、両手のひらで撫でるかのよう。スイスイと泳ぐような腕の動きから「泳ぎ撫で」とも呼ばれるこの作業のポイントは、手のひらが滑りやすくなっていることだそうだ。以前取材した職人さんは、時折手のひらを頬に当てて皮膚の脂で湿らせていた。高杉さんはどうしているのかと尋ねたところ、イボタ蝋をエプロンのポケットに潜ませているという。イボタ蝋とは、イボタノキに寄生するイボタカイガラムシが分泌する蝋を精製した天然蝋で、掛け軸の滑りをよくするために使われたりする。表具の仕事を学んだ知恵が、こんなところで顔をのぞかせる。

版木から和紙を持ち上げると、ふわりと文様が現れる。機械印刷では生み得ない、微妙なかすれやムラが、具材の醸し出す味わいを深めている。

動画でもご紹介しよう。

受け継ぐ技法2 更紗師の仕事

江戸小紋や長板中形、和更紗、紅型など、和服に用いられてきた渋紙(和紙を貼り合わせ柿渋を塗って燻煙乾燥させたもの)に文様を彫り抜いた型紙を使う更紗師の仕事は、複数枚の型紙を使った多色染めが可能だが、ここでは単色で染めてからぼかしを入れる技法を拝見。使われる型紙は、版木同様に3×6判の和紙に合わせた幅の大判。2人同時に左右から作業を進める。作業には、鹿毛の丸刷毛を使う。これもなくなりつつある道具で、京都から取り寄せているという。

ぼかしの作業も2人で行う。1人がポツンと筆で絵具をきわに置いたら、もう1人が水刷毛で絵具を薄めるようにして、すでに型染めした花びらにぼかし重ねる。ほんのり赤く色づく、優しい表情に見入ってしまう。どこをぼかしていくかは職人の感覚で決めるという。

現在高杉さんたちが使っている型紙は、廃業した工房から東京松屋が買い取ったもので、そろそろ傷みが出てきている。すべてのモノと同様に使うことで長持ちもするのだが、そもそもが消耗品のため限界はある。それでも、「切れたところは和紙テープなどで直して使っています」と、便利な文房具で対処している。

以前、更紗師の仕事を拝見した際、職人さんが型紙を湿らせるため、水の入った一升瓶を口に含み、ぷわっと霧吹きをしていた。子どもの頃、畳屋さんが同じように霧吹きするのを見ほれた経験があるため、懐かしく眺めていたけれども、今は不衛生と敬遠される。「なので、噴霧器を使っています」と高杉さん。渋紙ならではの作業なのだが、その渋紙も生産量が激減していて、今後合成紙に取って代わっていくだろうとのことで、「そうなれば霧吹きもいらなくなるんですよね」。

型紙技法の文様は、滑らかでくっきり立ち上がる。これは具材に秘密がある。木版同様、水干絵具を使うが、加える糊は膠とこんにゃく糊。こんにゃく糊は粘りがあるため、乾くと表面が平らに整うのだ

動画でもご紹介しよう。

表具の技術を生かしながら伝統技法を更新

ところで、木版、更紗に共通する仕事がある。まず3×6判の和紙に、刷毛を使って顔料や染料で下染めする「具引き」の作業を施し乾かす。この紙に加飾していくのだけれど、作業前に全体を湿らす必要がある。紙を平らにするためと、具材をしっかり定着させるためだ。高杉さんは、水を含ませた刷毛で湿らせた紙を丸めて、ビニール袋に入れる。なぜだろうかと尋ねたところ、「こうすると湿りムラがなくなるんです。刷毛で湿気を入れても、入りすぎているところと乾いているところの差が出るんですけど、ビニールの中に入れると、この中で湿気がこもって満遍なく湿気が行き渡り、全体が均一になるんです」。この工夫は、表具の訓練校で学んだという。「障子の紙って、桟にだけ糊をつけて貼りますよね。だから障子紙が乾いている状態だとボワボワして貼りにくい。なので霧を吹いたり、水刷毛したり、湿りを入れてやるんです。午前中に湿りを入れてビニール袋に入れておくと、中で馴染んでくれるので、午後に使うという流れです。その応用ですね」。

工芸の現場では、ビニールやプラスチックが少なからず仕事を助けている。かつて使われていた自然素材の用具よりも作業効率がいいからだ。すべて昔どおりに戻す必要はないし、そこまで求めるのは無意味なことだとも思う。が、ではビニール袋を用いなかったかつての唐紙師や更紗師はどうしていたのかといえば、「タバコ一服の時間を置いてから、加飾の作業を始めたようです」との答え。昔気質の職人の現場は、休憩時間にタバコが欠かせなかった。職人仕事の今昔である。

東京松屋

所在地:

〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-3 東京松屋UNITY

TEL(03)3842-3785/FAX(03)3842-3820

営業時間:9:00~17:00(日曜・祝日定休日)